Die Veröffentlichung von Intels Skylake Architektur und das Erscheinen von Windows 10 sind gleich zwei gute Gründe unserem SSD-Testparcours ein Update zu verpassen. Im folgenden Artikel lest ihr deshalb, wie fünf aktuelle SSDs von Intel, Kingston, Plextor, Samsung und Toshiba unter aktuellsten Bedingungen abschneiden.

Überblick

Mit jedem Plattformwechsel, egal ob Hardware oder Software, macht es Sinn, die ewige Liste unserer SSD-Testergebnisse auf Null zu setzten und mit der Überprüfung aktueller Laufwerke auf Basis aktuellster Komponenten neu aufzubauen. Treffen Hardware- und Softwarewechsel wie im Falle von Intel Skylake und Windows 10 aufeinander, wird es erst recht Zeit sich einen neuen Leistungsüberblick zu verschaffen. Im Test treten fünf verschiedene Laufwerke aus den Häusern Intel, Kingston, Plextor, Samsung und Toshiba gegeneinander an. Dabei geht es weniger darum, einen direkten Leistungsvergleich zwischen den einzelnen Kontrahenten zu schaffen, als einen breiten Querschnitt aufzuzeigen, der die Leistung aktueller Solid State Drives unter Verwendung aktueller Hard- und Software aufzeigt. So begründen sich auch die teils unterschiedlichen Kapazitäten und Schnittstellentechnologien der Testlaufwerke.

Im Folgenden wollen wir zunächst alle fünf Kandidaten im Detail vorstellen, bevor wir uns dem Leistungstest widmen. Ein abschließendes Fazit fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

Intel SSD 750 Series 400 GB

Die aktuelle SSD 750 Series ist eine der schnellsten SSDs, die aktuell am Consumer-Markt verfügbar ist. Möglich wird dies durch die Verwendung der PCIe-Schnittstelle mit direkter Anbindung an den Prozessor, ohne Umweg über ein zusätzliches Controller-Hub. Dies wird durch die Nutzung der NVMe-Technologie realisiert, die neben extremen Transferraten, außerdem starke Parallelisierung von Datenanfragen im Vergleich zu SATA ermöglicht. In diesem Test haben wir die kleine 400-GB-Version der Intel SSD 750 Series betrachtet, welche mit einem Intel CH29AE41AB0 Controller sowie 1 GB Cache-Speicher ausgestattet ist. Angebunden wird das Laufwerk über PCIe 3.0 und beansprucht dort bis zu vier Lanes. Intel gewährt auf Laufwerke der SSD 750 Serie fünf Jahre Garantie.

Eine detaillierte Vorstellung der Funktionsweise von NVMe findest du in unserem Test des 1200-GB-Modells der SSD 750 Series.

Kingston HyperX Predator 240 GB

Früher alleinig Arbeitsspeicher vorbehalten, veröffentlicht Kingston seit geraumer Zeit auch seine anderen Hochleistungsprodukte unter dem hauseigenen HyperX-Brand. Mit der HyperX Predator SSD schickt man ein M.2-Modul in 2280er Größe ins Rennen, welches dank der mitgelieferten HHHL-Adapterkarte direkt in einem PCIe-Slot Anschluss findet. Dabei setzt man auf PCIe 2.0, auch die HyperX Predator SSD benötigt hier vier PCIe-Lanes.

In Sachen NAND greift man auf 19-nm-Chips von Toshiba zurück, die im MLC-Verfahren angesprochen werden. Für die Koordination ist ein Marvell 88SS9293 Controller zuständig, der auf 512 MB DDR3-Cache zurückgreifen kann. Die Garantiezeit der HyperX Predator SSD beträgt 3 Jahre.

Wenn du mehr über M.2-SSDs erfahren möchtest, empfehlen wir dir unseren M.2-SSD-Vergleich, in dem wir auch auf die Technik an sich eingehen.

Plextor M6V 256 GB

Die neue Plextor M6V ist das Budget-Laufwerk der aktuellen M6-Familie aus dem Hause Plextor. Unser Testmodell verfügt über eine Speicherkapazität von 256 GB, die durch 15-nm-NAND von Toshiba bereitgestellt werden, welcher im MLC-Verfahren arbeitet. Das Herzstück ist der Silicon Motion SM2246EN Chipsatz, der zusammen mit 256 MB Cache für die Abarbeitung der Hostanfragen sorgt.

Auf eine Hardwareverschlüsselung muss der Anwender im Falle dieser SATA-SSD verzichten, dafür steht, wie bei den großen Geschwistern M6 Pro und M6S, ebenfalls die PlexTurbo-Technologie zur Verfügung, welche einen Teil des Arbeitsspeicher zur Beschleunigung des SSD-Speichers nutzt. Die Garantie ist auf 3 Jahre beschränkt.

Samsung SSD 850 Evo 500 GB

Genau genommen ist die aktuelle Samsung SSD 850 Evo eine alte Bekannte. Da sich dieses Laufwerk jedoch der aktuellsten Serie aus dem Hause Samsung angehört und sich großer Beliebtheit erfreut, haben wir uns dazu entschlossen, die SSD 850 Evo mit 500 GB ebenfalls unter Windows 10 und Skylake zu testen. Im Zentrum der SSD 850 Evo findet sich Samsungs MGX Chipsatz, der durch 512 MB LPDDR-Cachespeicher unterstützt wird. Bei den NAND-Modulen kommt Samsungs V-NAND im TLC-Verfahren zum Einsatz. Der Datenaustausch findet über SATA (6 GBit/s) statt. Mit an Bord ist außerdem eine 256 Bit starke AES-Verschlüsselung auf Hardwarebene. Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre. Samsung stellt zudem eine Klon-Software für die einfache Datenmigration bereit. Verbindung findet diese Version der SSD 850 EVO über die M.2-Schnittstelle. Im Hintergrund läuft allerdings nach wie vor das AHCI-Protokoll.

Im Zentrum der SSD 850 Evo findet sich Samsungs MGX Chipsatz, der durch 512 MB LPDDR-Cachespeicher unterstützt wird. Bei den NAND-Modulen kommt Samsungs V-NAND im TLC-Verfahren zum Einsatz. Der Datenaustausch findet über SATA (6 GBit/s) statt. Mit an Bord ist außerdem eine 256 Bit starke AES-Verschlüsselung auf Hardwarebene. Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre. Samsung stellt zudem eine Klon-Software für die einfache Datenmigration bereit. Verbindung findet diese Version der SSD 850 EVO über die M.2-Schnittstelle. Im Hintergrund läuft allerdings nach wie vor das AHCI-Protokoll.

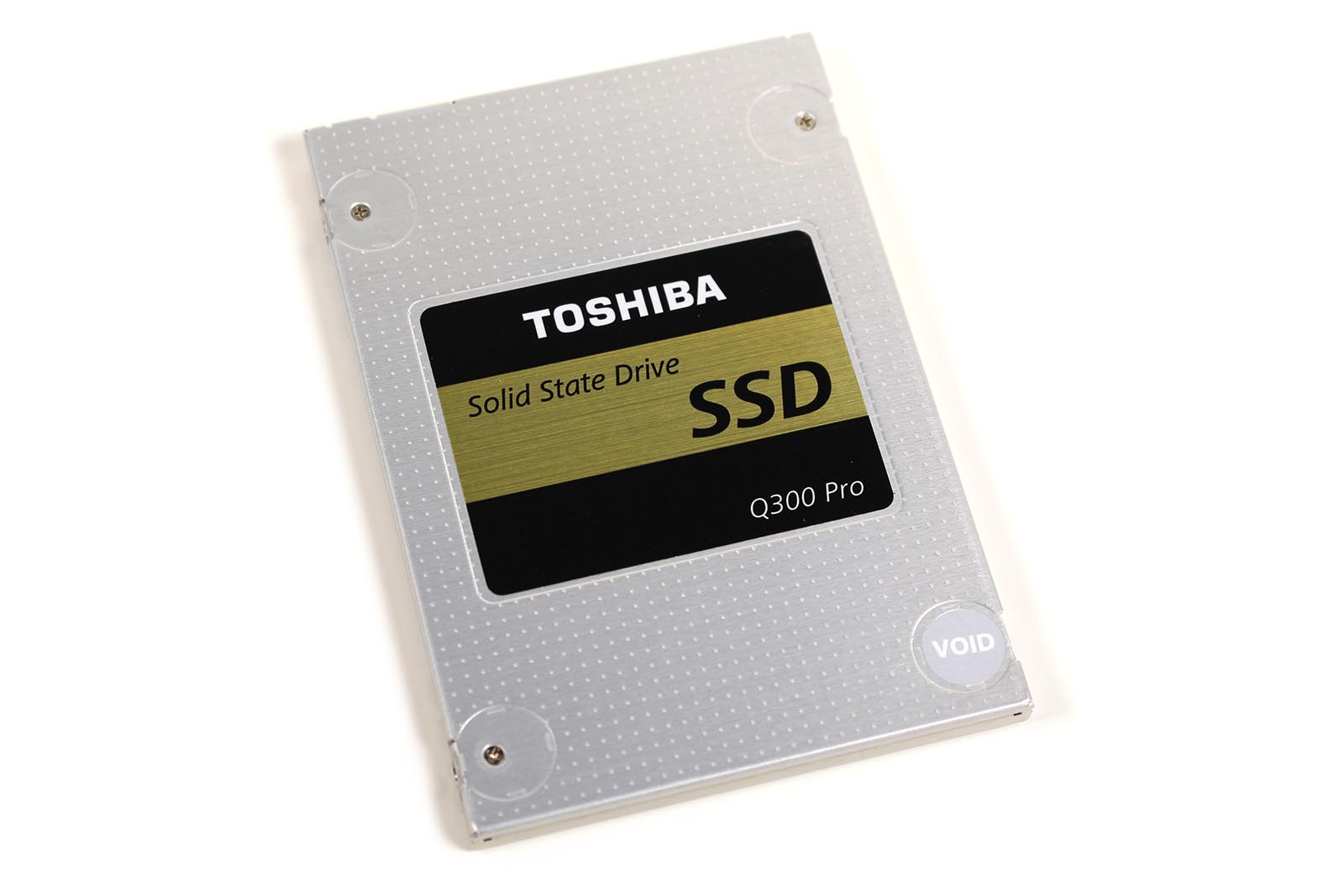

Toshiba Q300 Pro 256 GB

Die neue Toshiba Q300 Pro steht ganz im Zeichen der Zuverlässigkeit und richtet sich an Poweruser, die vor allem ein verlässliches Laufwerk einsetzen wollen. In Sachen NAND kommen bei der Q300 Pro selbstverständlich die aktuelle 19-nm-Chips aus dem eigenen Hause zum Einsatz. Auf die Verwendung des TLC-Vefahrens verzichtet man zugunsten der Zuverlässigkeit und setzt auf die bewährte MLC-Technologie. Auch der TC358790 Controller stammt direkt von Toshiba. Zusätzlich verfügt das Laufwerk über den Adaptive SLC Cache, bei dem ein Teil des NANDs im SLC-Verfahren angesprochen wird und somit als schneller Zwischenspeicher fungiert.

Zusätzlich spendiert Toshiba der Q300 pro noch einige Funktionen, die den Nutzer bei der sicheren Speicherung seiner Daten unterstützen sollen. Zum einen kommt hier Toshibas Quadruple Swing-By Code Fehlerkorrektur zum Einsatz. Außerdem werden allen NAND-Chips dauerhaft bezüglich des Abnutzungsgrades überwacht, um Daten im Zweifelsfall vor dem ableben einer Zelle in einen anderen Bereich zu kopieren. Eine Temperaturüberwachung der Speicherchips sowie ein Read-Only-Modus zur Datenrettung runden des Paket ab. Auch Toshiba gewährt fünf Jahre Garantie auf seine Q300 Pro SSD.

Technische Daten

|

Bezeichnung |

Intel SSD 750 Series |

Kingston HyperX Predator |

Plextor M6V |

Samsung SSD 850 Evo |

Toshiba Q300 Pro |

|

Speicherkapazität nominell |

400 GB |

240 GB |

256 GB | 500 GB |

256 GB |

|

Schnittstelle |

PCIe 3.0 x4 |

PCIe Gen 2.0 x4 |

SATA 6 GBit/s | SATA 6 GBit/s (AHCI) |

SATA 6 GBit/s |

|

Formfaktor |

PCIe-Karte |

PCIe-Karte (HHHL-Adapter) / M.2 2280 |

2,5 Zoll | M.2 2280 |

2,5 Zoll |

|

Zellentyp |

Intel Micron 20 nm MLC NAND |

Toshiba 19 nm MLC NAND |

Toshiba 15nm Toggle MLC NAND | Samsung 40 nm V-NAND TLC Toggle |

Toshiba 19 nm Toggle MLC NAND |

|

Controller |

Intel CH29AE41AB0 |

Marvell 88SS9293 | Silicon Motion SM2246EN | Samsung MGX | Toshiba TC358790 |

|

Cache |

1 GB (DDR3-1066) |

512 MB (DDR3-1600) | 256 MB (DDR3) | 512 MB (LPDDR) |

N/A |

|

Geschwindigkeit (bis zu) Lesen / Schreiben |

2200 MB/s | 900 MB/s |

1400 MB/s | 600 MB/s | 535 MB/s | 335 MB/s | 540 MB/s | 520 MB/s |

550 MB/s | 520 MB/s |

|

Abweichungen zum gemessenen Ergebnis (ATTO 8 MB Block) |

N/A |

N/A | N/A | N/A |

N/A |

|

Random 4K Lesen / Schreiben |

430.000 / 233.000 IOPS |

120.000 / 78.000 IOPS | 83.000 / 80.000 IOPS | 97.000 / 89.000 IOPS |

92.000 / 63.000 IOPS |

|

Modellnummer |

SSDPEDMW400G401 |

SHPM2280P2H/240G | PX-256M6V | MZ-N5E500BW |

HDTS425EZSTA |

|

Abmessungen |

168 x 69 x 19 mm |

181 x 121 x 22 mm | 100 x 69,85 x 6,8 mm | 80 x 22 x 3,5 mm |

100 x 69,85 x 7 mm |

|

Garantie |

5 Jahre |

3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |

5 Jahre |

|

Besonderheiten |

Bootfähig NVM Express Power-Loss |

Bootfähig | Plex Turbo |

256bit AES-Verschlüsselung Hardware-Verschlüsselung (TCG) |

QSBC (Quadruple Swing-By Code) Adaptive Size SLC Write Cache |

|

Lieferumfang |

SSD |

SSD HHHL-Adapter |

SSD |

SSD Klon-Software |

SSD Adapter für 9,5-mm-Laufwerksschächte Kurzanleitung NTI Echo 3 Migrationssoftware |

|

Preis |

~215 Euro |

~115 Euro |

~90 Euro |

Leistungstest

Um die Leistung der fünf SSDs zu überprüfen, haben wir verschiedene Benchmarks auf unserem Testsystem ausgeführt und die erreichten Ergebnisse dokumentiert. Dabei unterscheiden wir sogenannte synthetische Benchmarks, bei denen die maximale Leistung der SSD gemessen wird sowie praxisnahe Benchmarks, die das Arbeiten mit dem Laufwerk im Alltag widerspiegeln. Zum Vergleich haben wir mitunter die neue Samsung SSD 950 Pro NVMe-SSD herangezogen.

Testsystem

- Prozessor: Intel Core i7-6700K 4,0 GHz (Skylake), Turbo Boost aktiv, Hyperthreading aktiviert

- Mainboard: Asus Maximus VIII Extreme

- Kühler: Noctua NH-D15

- Ram: 16 GB G.Skill Ripjaws V DDR4 2.400 MHz CL 15-15-15-35

- Systemlaufwerke: Intel SSD 750 420 GB & SanDisk Extreme Pro 480 GB

- Grafikkarte: MSI Radeon R9 390X

- Betriebssystem: Windows 10 Professional x64

- Netzteil: be quiet Straight Power 1.000 Watt

Wir haben die folgenden Benchmark-Tools verwendet:

- HD Tune Pro 5.5

- A.S. SSD Benchmark 1.7

- ATTO Disk Benchmark 2.47

- Futuremark PCMark 8

- Adobe Reader

- itunes

- Avira AntiVir Premium 2015

- WinRAR 5.1

Erklärung zu den Diagrammen: Wenn ihr die Maus auf einen Balken bewegt, wird euch der Produktname und die erreichte Punktzahl angezeigt. Um die Ansicht übersichtlicher zu gestalten, könnt ihr für euch uninteressante Produkte mit einem Klick auf den Produktnamen unterhalb des Diagramms ausblenden.

Synthetische Benchmarks

Synthetische Benchmarks bringen die Laufwerke an ihre Leistungsgrenzen – die dargestellten Situationen entsprechen aber häufig nicht den Alltagsbedingungen, denen eine SSD ausgesetzt ist. Da jeder Benchmark gleich aufgebaut ist, bieten sie dennoch eine sehr gute Vergleichbarkeit der verschiedenen Laufwerke.

A.S. SSD Benchmark

Der A.S. SSD Benchmark misst die sequenziellen Schreib- und Leseraten einer SSD. Darüber hinaus werden Zugriffszeit und Transferraten beim Zugriff auf kleine Dateien gemessen. Ein integrierter Kopier-Benchmark simuliert das Kopieren von ISO-Dateien, Programmen und Computerspielen und misst dabei die Transferraten. Unseren Erfahrungen nach sind die Ergebnisse sehr praxisnah, da mehrere Durchläufe gemittelt werden.

ATTO Disk Benchmark

Wenn es darum geht die maximale Schreib- und Lesegeschwindigkeit einer SSD zu ermitteln, ist der ATTO Disk Benchmark ein zuverlässiges Tool. Die Leistung wird anhand verschiedener Blockgrößen gemessen, die wir in Blöcken von vier Kilobyte bis acht Megabyte dargestellt haben. In der Praxis sind die abgebildeten Werte allerdings fast nie zu erreichen und werden von den Herstellern gerne als Werbemittel eingesetzt. Das ATTO Disk Benchmark verwendet komprimierbare Daten, was vor allem SandForce Chipsätzen zu Gute kommt.

Crystal Disk Mark

Das Crystal Disk Mark ist ein weiteres beliebtes Tool, um die Transferleistung von Massenspeichern zu testen. Wir haben mit dem CDM erneut die sequenzielle Transferleistung überprüft.

HD Tune Pro

Die Software HD Tune Pro misst neben den schon erwähnten Parametern ebenfalls die Geschwindigkeit beim Zugriff auf verschiedene Dateigrößen. Dieser Test ist bei SSDs sehr interessant, da vor allem viele kleine Dateien (z.B. 4 KB Blöcke) einen schwachen Controller schnell aus der Bahn werfen. Die Transferraten brechen dann bis auf wenige KB/s ein und es kommt zu Verzögerungen beim Dateizugriff. Gemessen wurden die Blockgrößen 512 Byte, 4 KB, 64 KB, 1 MB sowie der zufällige Zugriff auf alle Arten von Blockgrößen.

Real Benchmarks

Wesentlich interessanter für die spätere Benutzung einer Solid State Disk als Systemlaufwerk sind die Real-Tests. Wie der Name schon sagt, überprüfen dieser Art von Test die Leistung der SSDs unter alltäglichen Bedingungen. Dazu gehören beispielsweise Setup-Routinen, Virenscans oder das Öffnen mehrere Programme zum gleichen Zeitpunkt. Während dieser Testdurchläufe wurde das entsprechende Laufwerk als Systempartition verwendet, auf der Windows 10 Pro x64 lief.

Programm-Installationen

Wie die Überschrift schon wiedergibt, haben wir mehrere Setup-Routinen durchlaufen lassen und die dafür jeweils benötigte Zeit der SSD festgehalten. Als Software diente uns hierfür das PCMark 8, iTunes sowie der Adobe Reader.

Anwendungs-Tests

Bei den Anwendungs-Test wurde überprüft, wie schnell das getestete Laufwerk mit alltäglichen Aufgaben fertig wird. Als plastische Beispiele haben wir uns das Entpacken eines ISO-Images mit WinRar sowie das gleichzeitige Öffnen der Programme Avira, Firefox, itunes, PCMark 8 und Acrobat Reader herausgesucht.

Fazit

Eine kompakte Zusammenfassung soll den Abschluss dieses Vergleichstest bilden. Da wir die Intel SSD 750 sowie die Samsung SSD 850 EVO bereits in früheren Tests ausführlich beleuchtet haben, sollen beide Laufwerke an dieser Stelle nicht Gegenstand der Diskussion sein. In Sachen Verarbeitung leistet sich weder Kingston, noch Plextor oder Toshiba einen Ausrutscher. Alle drei Laufwerke sind eher schlicht gestaltet, was in Anbetracht der Tatsache, dass sie so oder so in einem dunklen Schacht verschwinden, kein Abbruch tut und am Ende des Tages den Kaufpreis senkt.

In Sachen Transferleistung zeigt sich durch die einzelnen Testdisziplinen hinweg eine relativ konstante Rangfolge. Angeführt wird das Dreiergespann von der Kingston HyperX Predator, die ganz einfach durch ihre PCIe-Anbindung profitiert und daher sowohl in den sequenziellen, als auch in den zufälligen Zugriffen lesend sowie schreibend deutlich die Nase vorne hat. Lässt man die Kingston jedoch gegen eine der NVMe-SSDs antreten, wird der Flaschenhals des AHCI-Protokolls deutlich, auf welchem die HyperX Predator basiert. Nichts desto trotzt bietet das Kingston-PCIe-Laufwerke eine ordentliche Performance in allen Systemen, die keinen NVMe-Support durch UEFI-Updates mehr erwarten können.

Die Toshiba Q300 Pro und die Plextor M6V sind die letzten beiden Vertreter der „klassischen“ SSD-Gattung in unserem Test. Die Plextor M6V bietet dabei teils ein wenig höhere oder identisch schnelle sequenzielle Leseraten, wie die Q300 Pro. Beim sequenziellen Schreiben hat dann die Toshiba-SSD aber klar die Oberhand.

Gleichschnell sind beide Laufwerke außerdem beim Lesezugriff zufälliger Blöcke bei verschiedenen Blockgrößen. Vor allem im 4K-Bereich ist die Plextor M6V hier noch ein Quäntchen flotter als die Toshiba Q300 Pro. Mit Blick auf die zufälligen Schreibzugriffe muss sich die Plextor M6V bei komprimierbaren Blöcken dann aber geschlagen geben. Werden unkomprimierbare Blöcke geschrieben, sind die Laufwerke in etwa gleich auf, wobei die Toshiba Q300 pro bei größeren Blöcken wieder einen leichten Vorteil für sich verbuchen kann.

Bei den Anwedungstests aus der alltäglichen Praxis war wieder die Plextor M6V erstaunlich schnell unterwegs und hängte in einigen Szenarien sogar die Kingston HyperX Predator SSD ab. Aber auch die Toshiba Q300 Pro bot eine sehr gute Arbeitsleistung, die Differenz zur Konkurrenz belief sich zumeist nur auf einige Zehntelsekunden.

Bleibt noch ein Blick auf die aktuellen Marktpreise zu werfen. Dafür wollen wir die folgende Tabelle zur Hand nehmen, um einen besseren Überblick zu schaffen:

|

Modell |

Preis |

Preis / GB |

|

Intel SSD 750 Series 400 GB (PCIe, NVMe) |

389 € |

0,973 € / GB |

|

Kingston HyperX Predator 240 GB (M.2 / PCIe) |

220 € |

0,917 € / GB |

|

Plextor M6V 256 GB |

102 € |

0,398 € / GB |

|

Samsung SSD 850 Evo 500GB (M.2) |

178 € |

0,356 € / GB |

|

Samsung SSD 950 Pro 256GB (M.2., NVMe) |

189 € |

0,738 € / GB |

|

Toshiba Q300 Pro 256GB |

138 € |

0,539 €/ GB |

Es wird deutlich, das Samsung mit der SSD 850 EVO Reihe immer noch eines der schnellsten und kostengünstigsten Laufwerke im Angebot hat, was vor allem auf die Verwendung von TLC-NAND zurückzuführen ist. Dicht gefolgt von Plextors M6V SSD mit 256 GB, welche dem Kunden im Gegensatz zum Samsung-Laufwerk erprobte MLC-Speicherzellen bietet. Dafür verzichtet Plextor bei seiner M6V auf einer Hardwareverschlüsselung. Toshibas Q300 Pro SSD ist mit 0,54 € / GB deutlich teurer, zielt aber dafür auf all diejenigen ab, die einen besonders verlässlichen SSD-Speicher suchen; Verschlüsselung auf Hardwarebene und langer Garantiezeit von fünf Jahren inklusive.

Die PCIe-SSDs sind allesamt weit abgeschlagen vom Preisfeld der SATA-Laufwerke, dafür gibt es aber auch ein gute Stück mehr Leistung, sollte man sich zum Kauf des Intel-Modells oder der neuen Samsung SSD 950 Pro entscheiden. Klar zu teuer ist im Vergleich die Kingston HyperX Predator 240 GB, welche im Verhältnis beinahe die Intel SSD 750 400 GB vom Platz des relativ gesehen teuersten Laufwerks in diesem Test stößt.

Mit * markierte Links sind Affiliate-Links. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Kommentieren, Austauschen und Fragen...

Schreibe einen eigenen Kommentar