Mit SolarFlow will Zendure die nächste Ära der Balkonkraftwerke einleiten. Anstelle den ganzen Strom ins Netz einzuspeisen, steht ab sofort ein Speicher für die Solarenergie bereit. Wir haben das System ausführlich für euch getestet.

Überblick

Balkonkraftwerke sind Energiewende zum Mitmachen. Die kompakten Systeme gibt es in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, das Prinzip dahinter ist aber immer dasselbe: Die vom PV-Modul erzeugte Gleichspannung wird von einem Mikrowechselrichter in 230 Volt Wechselspannung umgewandelt und anschließen direkt in das Stromnetz von Haus oder Wohnung eingespeist.

Dort können „normale“ Verbraucher, wie Router, TV, Konsole, Ladegerät oder Waschmaschine die erzeugte Energie direkt nutzen. Genau an dieser Stelle ist wohl auch die wichtigste Limitierung von Balkonsolaranlagen zu finden. Scheint die Sonne ordentlich und das PV-System liefert maximale Leistung, im eigenen Hausnetz sind jedoch nicht genügend Verbraucher aktiv, wird der Strom in das öffentliche Netz eingespeist und damit quasi verschenkt. So war es auch beim Anker Solix Balkonkraftwerk der Fall, das wir kürzlich für euch getestet haben.

Zendure bringt mit SolarFlow (hier kaufen) eines der ersten Systeme auf den Markt, das genau an diesem Punkt ansetzt und verspricht den Eigenverbrauch von Balkonkraftwerken deutlich zu steigern – mithilfe eines Akkuspeichers.

Wir haben das System mit einem Akkumodul mit einer Kapazität von 960 Wh (brutto) ausführlich für euch getestet.

SolarFlow: Was ist das?

Ein normales Balkonkraftwerk besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: dem PV-Modul und einem Mikrowechselrichter. Zendure fügt diesem Setup zwei weitere Bausteine hinzu: einen intelligenten Controller und einen speziellen Akku.

Die Haupteinheit des SolarFlow-Systems könnt ihr euch am besten als intelligenten Energieverteiler vorstellen. Das Gerät nimmt, einfach gesprochen, die Energie von Solarpaneelen entgegen und entscheidet dann, ob diese direkt an das Hausnetz abgegeben oder im Akku gespeichert wird.

So kann SolarFlow überschüssige Energie, die während des Tages ungenutzt in das öffentliche Netz eingespeist werden würde, in dem Akku zwischenlagern und immer dann abgeben, wenn die Sonne gerade nicht stark genug oder gar nicht mehr scheint.

Wie viel Leistung an die Wohnung abgegeben wird, lässt sich dabei natürlich einstellen.

Kurz gesagt: SolarFlow erlaubt es, die erzeugte PV-Leistung von der eingespeisten Leistung zu entkoppeln. Genau das wünschen sich viele Balkonkraftwerkbesitzer: Nicht die 600 W Einspeiseleistung zur Mittagszeit sind interessant, sondern eine konstante Einspeisung einer geringeren Leistung über einen großen Bereich des Tages macht den Unterschied.

Für alle Kenner unter euch lässt sich die SolarFlow-Haupteinheit am besten als ein Solar-Laderegler mit zwei MPPT-Kanälen und zwei DC-DC-Wandlern beschreiben, die intelligent angesteuert werden – dazu unten mehr.

Design, Anschlüsse & Eigenschaften

Bereits beim Auspacken des Systems dürften Enthusiasten und Gadget-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. Wer die vollständig aus Metall gefertigte Haupteinheit aus ihrem Karton hebt, merkt sofort: Zendure hat viel Wert auf die Verarbeitungsqualität gelegt.

Getopt wird das nur noch von dem AB1000 Akkumodul, welches mit seinen massiven Klappgriffen und dem Vollmetallgehäuse anmutet, als wäre hier gerade eine Ersatzteillieferung für ein Passagierflugzeug per Post angekommen.

Spätestens beim Verbinden des perfekt verarbeiteten Spezialkabels mit Bajonettverschlussstecker am Akku und der Haupteinheit ist klar, hier waren Entwickler mit Liebe zum Detail am Werk.

Das Design beider Komponenten ist als minimalistisch zu beschreiben. Das dunkle Grau dürfte sich auf den meisten Balkonen und Terrassen gut einfügen. Wer nicht genau weiß, was da vor einem steht, könnte den Akku auch für eine hochwertige Transportkiste aus Metall halten. Der SolarFlow Controller verrät durch seine sechs fest integrierten Steckverbinder aber bereits, dass es hier um PV geht und sieht im Großen und Ganzen aus wie ein überdimensionierter Mikrowechselrichter.

Die Anschlüsse und Bedienelemente des Systems sind schnell aufgezählt. Das Akkumodul hat genau zwei Anschlüsse. Einen auf der Ober- und einen auf der Unterseite, die das Stapeln mehrere Module ermöglichen. Am obersten Modul wird dann das Spezialkabel angeschlossen.

Die Haupteinheit hat selbstverständlich ebenfalls einen entsprechenden Anschluss für das Akkukabel. Außerdem gibt es noch vier Anschlüsse für die zwei PV-Eingangskanäle (jeweils Plus und Minus) sowie zwei Kabel für den Anschluss eines Wechselrichters (ebenfalls Plus und Minus).

An der Front sind dann noch drei LEDs eingelassen, die den allgemeinen Betriebsstatus, die Verbindung per WiFi oder Bluetooth und den Akku-Status (Ladung / Entladung) farbig anzeigen. Ein darunter eingelassener Button ermöglicht die Konfiguration der App-Verbindung und kann das gesamte System außerdem ein- und ausschalten.

Alle Komponenten sind mit der Schutzart IP65 bewertet, das heißt, Regen und Schnee sollen dem Ganzen nichts ausmachen. Zendure rät aber dazu, das System möglichst so aufzustellen, dass es vor Witterungseinflüssen und vor allem vor Sonneneinstrahlung weitgehend geschützt ist.

Der einzige negative Aspekt, der in diesem Zusammenhang zu nennen ist, ist der kleine Rand, der die Buchse auf der Oberseite des Akkus umgibt. Zum genauen Stapeln der Module macht dieser als Führungshilfe absolut Sinn. Sollte es jedoch auf das oberste Modul regnen, entsteht hier eine kleine Pfütze, das Wasser kann zudem auch nicht ablaufen. Zwar sind alle Anschlüsse in diesem Bereich sogar IP67-zertifiziert, ein etwas mulmiges Gefühl bleibt aber bestehen.

Installation & Inbetriebnahme: Viele Kabel

Um das SolarFlow-System verwenden zu können, ist ein Balkonkraftwerk (also ein PV-Modul und ein passender Mikrowechselrichter) die Grundvoraussetzung. Das Produkt zielt also vollständig darauf auf, bestehende Mini-PV-Anlagen mit einem Speicher auszurüsten.

Im Lieferumfang befinden sich dazu neben den beiden Hauptkomponenten viele verschiedene Kabel, die für den Laien erst einmal einschüchternd wirken können. Glücklicherweise ist das vollständig deutsche Handbuch, welches Zendure seinen Produkten beilegt, sehr gut verständlich.

Die Installation an einem vorhandenen Balkonkraftwerk ist tatsächlich schneller erledigt, als dies auf den ersten Blick wirken könnte. Der SolarFlow Controller wird zwischen das PV-Paneel und den Mikrowechselrichter geschaltet. Passende Kabel mit MC4-kompatiblen Verbindern liegen in zwei Längen bei.

Wenn ihr mehrere PV-Module besitzt, können diese auf die zwei MPPT-Kanäle verteilt werden, um einen optimalen Solarertrag bei unterschiedlicher Verschattung der Module zu ermöglichen. Maximal kann SolarFlow bis zu 400 Watt pro Eingang und somit 800 W PV-Energie entgegennehmen. Wer eine größere PV-Anlage hat, kann diese natürlich trotzdem verbinden, der Laderegler begrenzt die Leistung entsprechend auf sein Maximum. Trotzdem kann ein leicht überdimensioniertes Setup Sinn machen, um an wolkigen Tagen mehr Energie gewinnen zu können.

Außerdem gibt es noch das spezielle Kabel, welches das Akkumodul (AB1000) direkt mit dem Controller verbindet.

In der einfachsten Konfiguration mit einem Solarmodul verbindet ihr also genau fünf Kabel: Zwei zum PV-Paneel, zwei zum Mikrowechselrichter und eins zum Akku. Das Kabel vom Wechselrichter zur Steckdose ist ja ohnehin schon vorhanden.

Technischer Deep Dive für Enthusiasten

In diesem Abschnitt wollen wir noch kurz auf die technischen Details des SolarFlow-Setups eingehen. Wer sich dafür nicht interessiert, springt einfach zum nächsten Kapitel.

Zendure hat sich beim Design des DC-Wandlers / Ladecontrollers ordentlich Gedanken gemacht. Beide MPPT-Kanäle erlauben das Verbinden von Paneelen in einem breiten Spannungsbereich von 16 bis 48 V DC. Dabei können beide Kanäle mit unterschiedlichen Stringspannungen problemlos umgehen, das haben wir erfolgreich ausprobiert. Die maximale DC-Spannung (offene Stringspannung) darf 60 V nicht überschreiten. Die maximale Leistung wird mit Eingangsspannungen von 31 bis 48 V erreicht.

Der maximale Eingangsstrom pro Kanal liegt bei 15 A, wobei die Dauerleistung 400 Watt begrenzt wird, wie bereits geschrieben. Es spricht damit auch nicht dagegen, mehrere gleiche Paneele parallel zu schalten, um die Leistung des Kanals voll auszureizen.

Beim Akku setzt Zendure auf ein modulares Konzept. Es lassen sich über spezielle Verbinder an der Ober- und Unterseite der Akkueinheit maximal vier Module stapeln und so ein PV-Speicher mit bis zu 3,84 kWh (4 x 960 Wh) realisieren. Die Anlage nutzt dazu eine Akkuspannung von 48 V, was grundsätzlich positiv ist, weil die Ströme damit gering gehalten werden. Beim Akku handelt es sich um ein 16S-System mit einer Kapazität von 20 Ah auf LFP-Basis (LiFePo4).

Maximal kann eine Leistung von 1.200 Watt aus dem Akku entnommen werden, die Ladeleistung ist auf 800 Watt begrenzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr nur ein Akkumodul verwendet oder mehrere Module kombiniert.

Der DC-Ausgang für den Wechselrichter kann dementsprechend ebenfalls bis zu 1.200 W abgeben. Da der Mikrowechselrichter ja ebenfalls eine fluktuierende Spannung erwartet – dieser weiß ja nicht, dass er nicht an einem Solarpaneel, sondern stattdessen an einem DC-Wandler hängt, ist das SolarFlow in der Lage, die Ausgangsspannung zwischen 16 und 60 V zu regulieren. Der maximale Strom beträgt dabei bis zu 30 A.

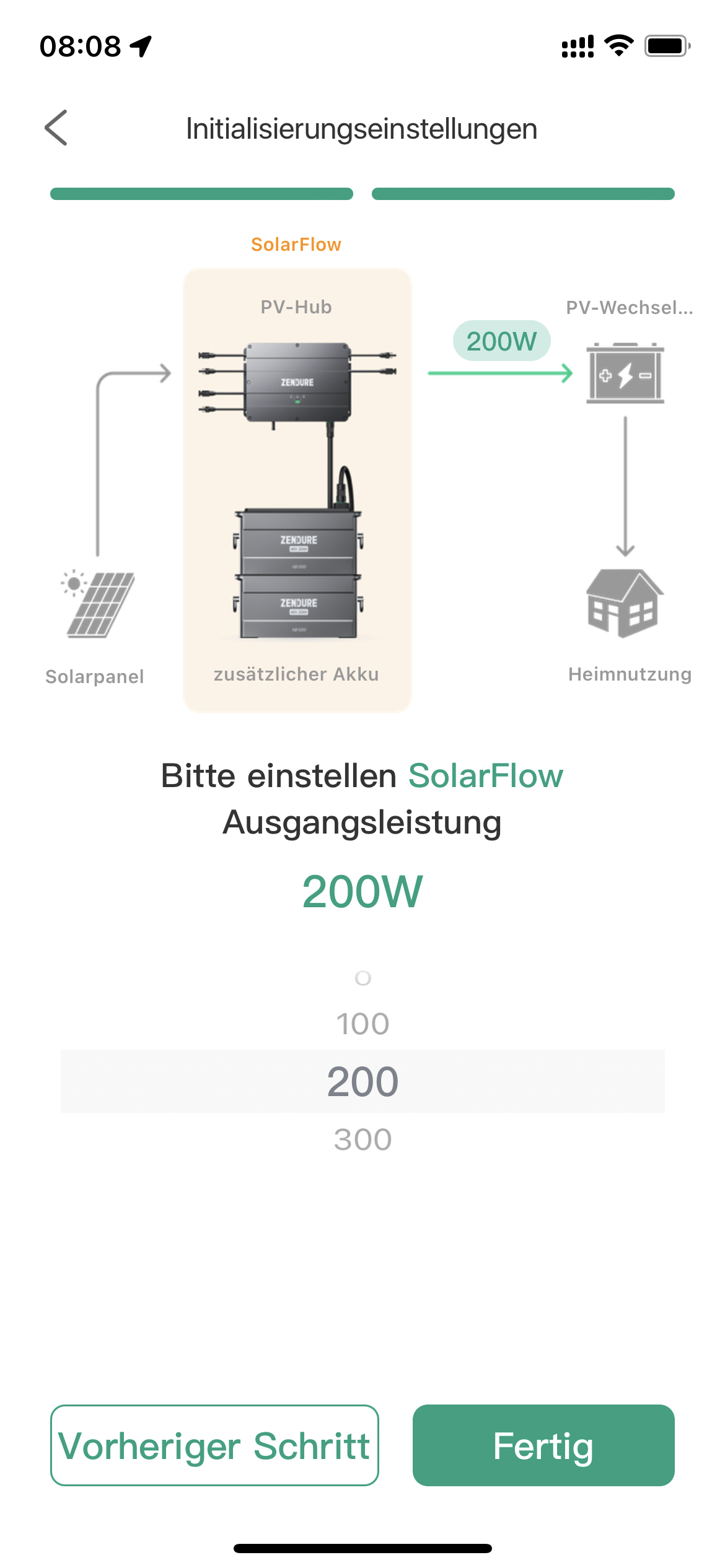

Diese Ausgangsleistung lässt sich dann per App in 100-W-Schritten einstellen, dazu kommen wir jetzt.

Zendure App: Alles an einem Ort

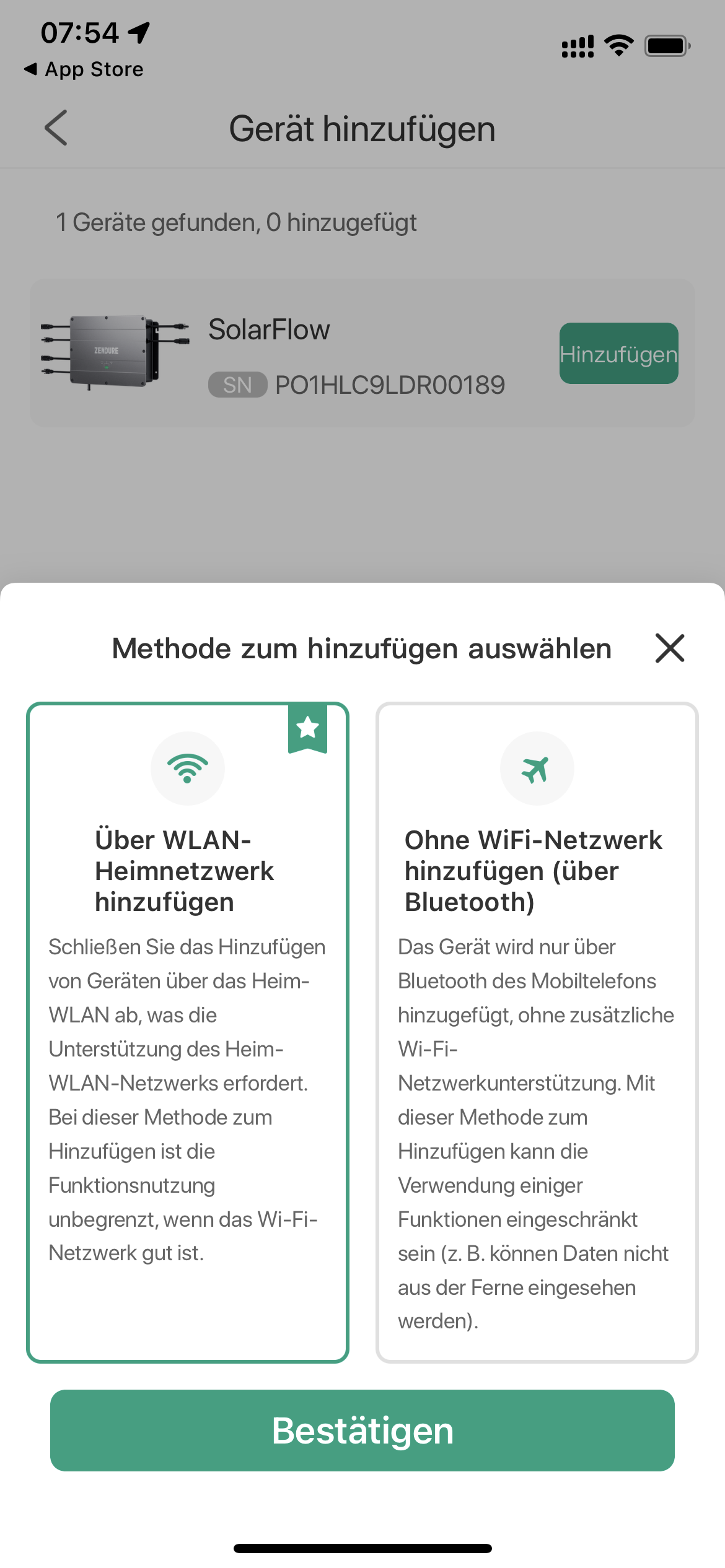

Das gesamte SolarFlow-System ist erst komplett, wenn ihr die zugehörige Zendure App auf eurem Smartphone installiert habt. Hier haben Anwender die Wahl, ob die Verbindung zum System über das Internet und damit über euer heimisches WLAN-Netz laufen soll oder ob ihr eine Direktverbindung via Bluetooth bevorzugt.

Einfache Einrichtung dank Assistenten

Ja, richtig gelesen: Das SolarFlow-System lässt sich nach einer Registrierung auch ohne Umweg der Daten über die Zendure-Cloud verwenden, einige erweiterte Optionen stehen dann aber nicht zur Verfügung.

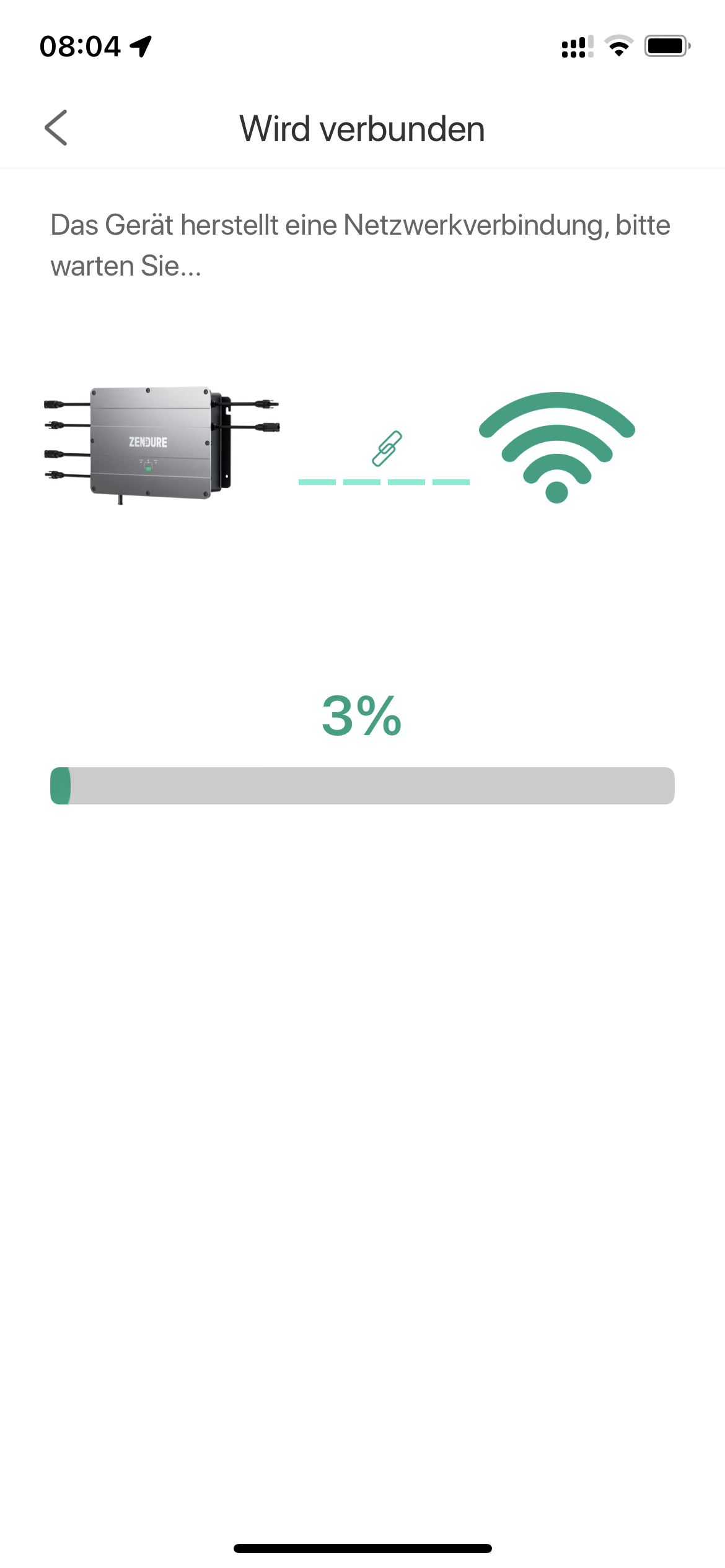

Im Regelfall dürfte die Einbindung des Controllers per WiFi erfolgen. Für eine ordentliche Signalstärke, bekommt die Haupteinheit dafür sogar eine eigene Stummelantenne angeschraubt. Die Verbindung erfolgt über einen einfachen Assistenten in der App und geht sowohl per Bluetooth und WLAN problemlos und kurzweilig über die Bühne. Das haben wir sowohl unter iOS als auch Android für euch getestet.

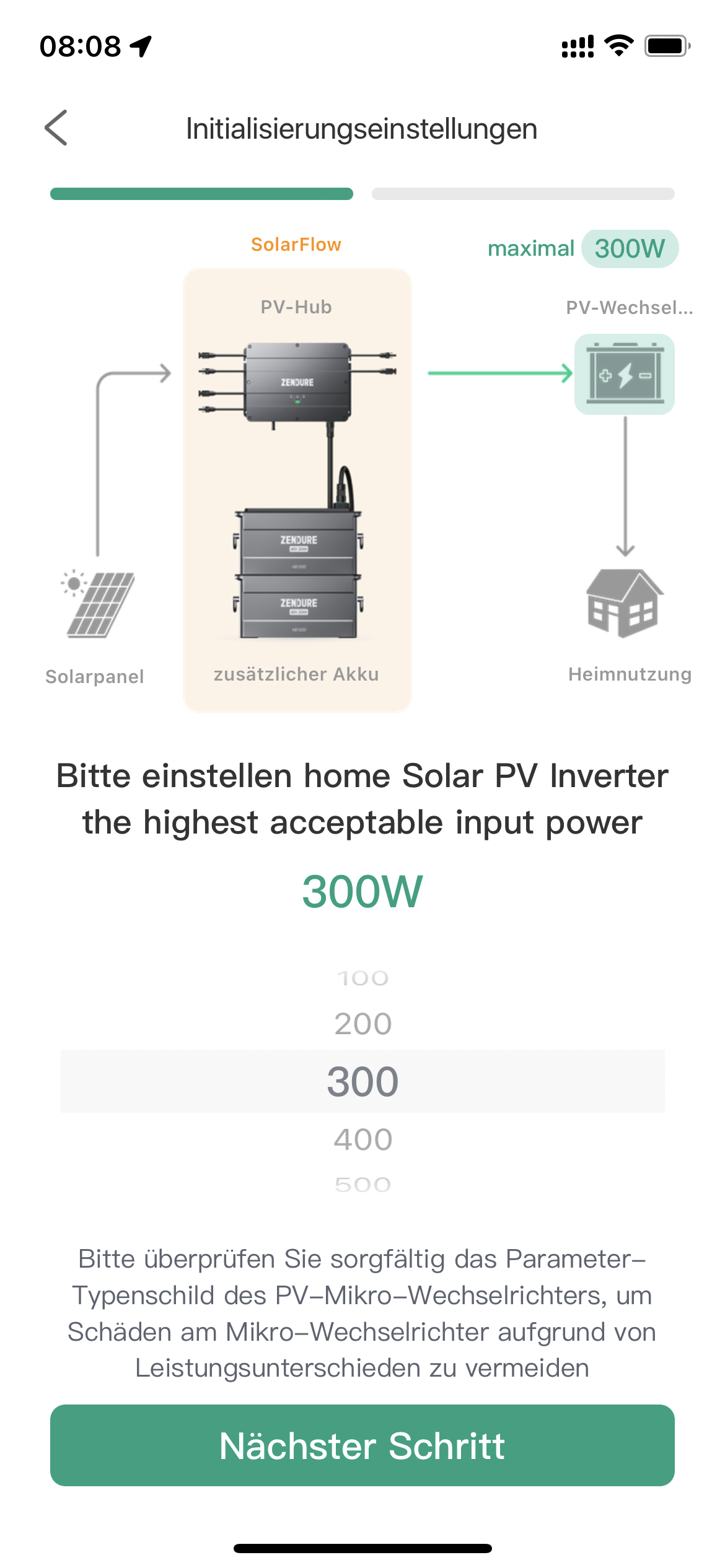

Danach muss noch die maximale Leistung des verwendeten Wechselrichters eingestellt werden und es wird definiert, wie viel Leistung tatsächlich ins Hausnetz eingespeist wird.

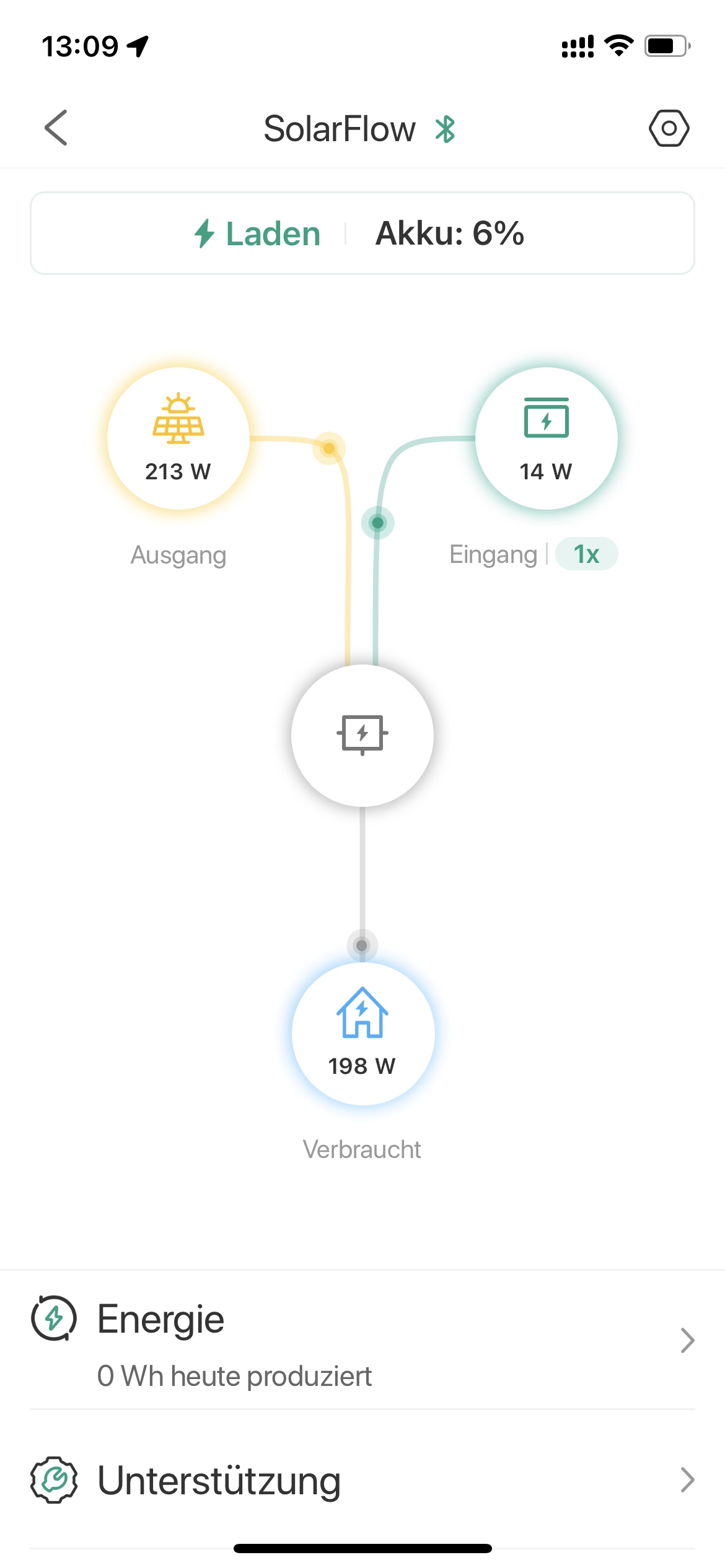

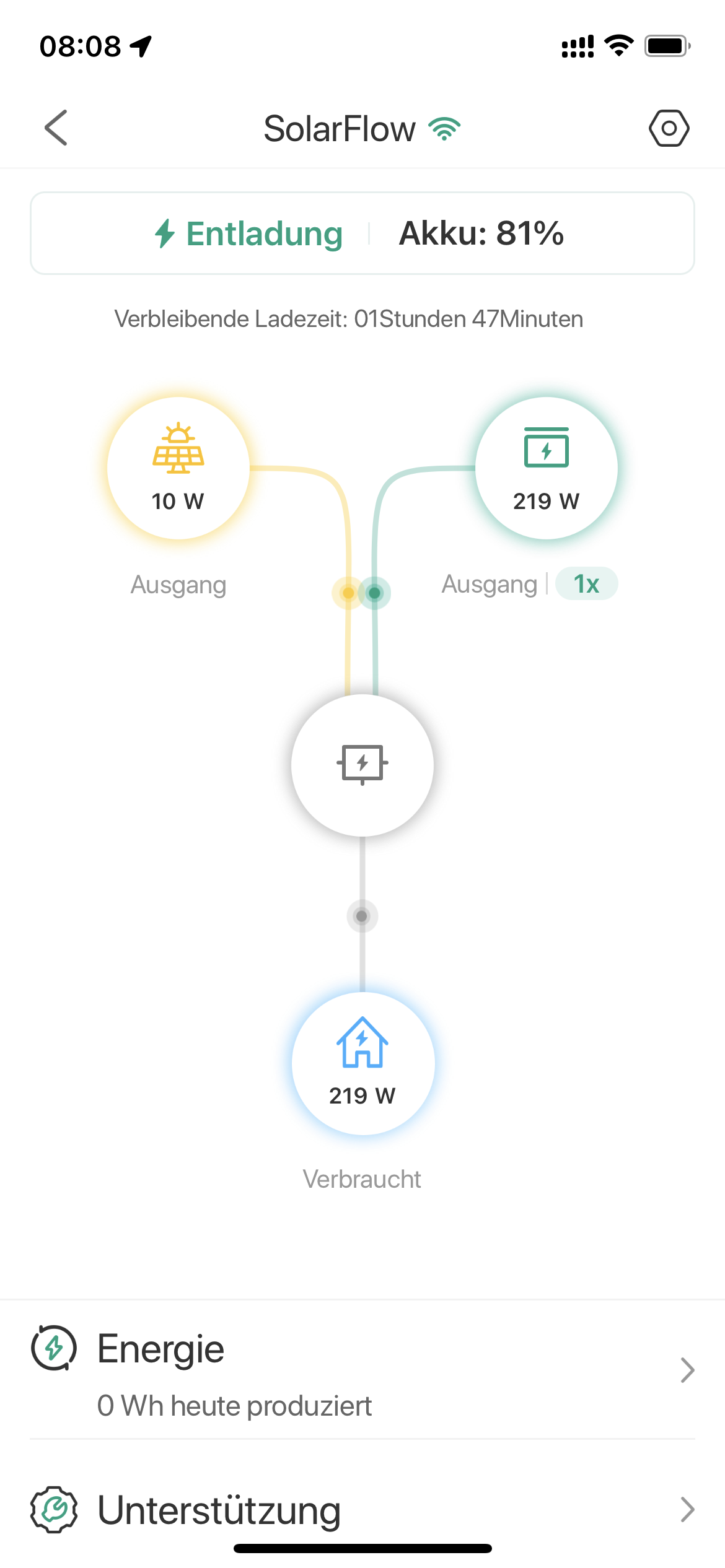

Der Hauptbildschirm der App ermöglicht dann die Auswahl des passenden Zendure-Gerätes. Bei den meisten Anwendern dürfte hier dann genau SolarFlow in der Liste stehen. Spannend wird es erst, wenn das SolarFlow-Device ausgewählt wird. Dann landet ihr direkt auf dem Energieflussdiagramm, welches mit drei sich bewegenden Kugeln anzeigt, wie die Solarenergie gerade genutzt wird. Außerdem ist stets ersichtlich, wie viel Leistung von den PV-Paneelen kommt, wie viel Leistung in den Akku geladen oder entnommen wird und wie viel Watt an den Mikrowechselrichter abgegeben werden.

Du, als Meister des Energieflusses

Der große Clou von SolarFlow ist, dass ihr in 100-Watt-Schritten selbst festlegen könnt, wie viel Leistung an den Mikrowechselrichter zur Einspeisung abgegeben werden soll. Die Regelung des Energieflusses geschieht dann nach einer ganz einfachen Formel: Alle überschüssige Solarleistung wird in den Akku gepumpt.

Machen wir ein einfaches Beispiel: Ihr habt 600 Watt PV-Leistung installiert, eure Wohnung verbraucht durchgehend jedoch nur 200 W. Anstelle wie bisher bei voller Sonneneinstrahlung über den 600-W-Wechselrichter die volle Leistung einzuspeisen, greift SolarFlow regulierend ein. Der Wechselrichter bekommt jetzt auch bei einer PV-Eingangsleistung von 600 W stets nur die 200 W zur Verfügung gestellt, die eingespeist werden. Die restlichen 400 W werden zum Laden des Akkus verwendet.

Jetzt schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und die PV-Module liefern nur noch 50 Watt. SolarFlow reagiert in Echtzeit auf diese Leistungsänderung und stellt die „fehlenden“ 150 Watt sofort aus dem Akku bereit, sodass der Wechselrichter weiterhin die eingestellten 200 Watt geliefert bekommt.

Solange Energie im Akku vorhanden ist, kommt auf der Wechselspannungsseite also konstant dieselbe Leistung (im Beispiel 200 W) im Hausnetz an – egal, ob die Sonne gerade scheint oder Wolken die Leistung drosseln.

Wir hätten uns lediglich gewünscht, dass man die Ausgangsleistung mindestens in 50-W-Schritten regeln kann. Das wäre noch etwas genauer. Zendure hat uns auf Nachfrage mitgeteilt, dass in Zukunft eine Regelung in 20-W-Stufen möglich sein soll.

Außerdem müsst ihr euch darauf einstellen, dass immer etwas mehr Leistung als die in der App eingestellte Grenze an den Mikrowechselrichter geleitet wird. Je nach Umwandlungsverlust kommt dann im Hausnetz etwa das an, was als Leistungswert gewählt wurde. Das ist im Endeffekt aber vor allem von der Effizienz des eingesetzten Wechselrichters abhängig.

Planung ist alles

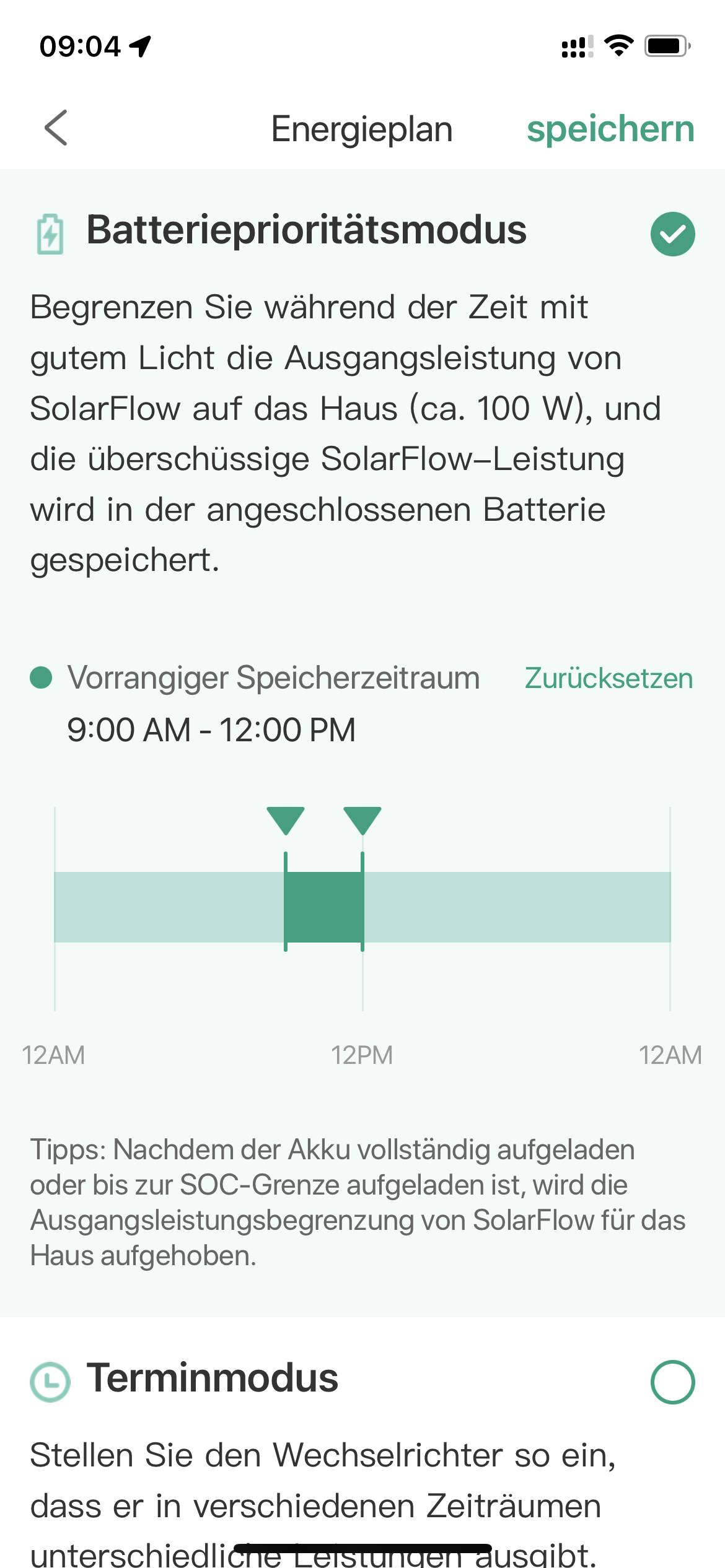

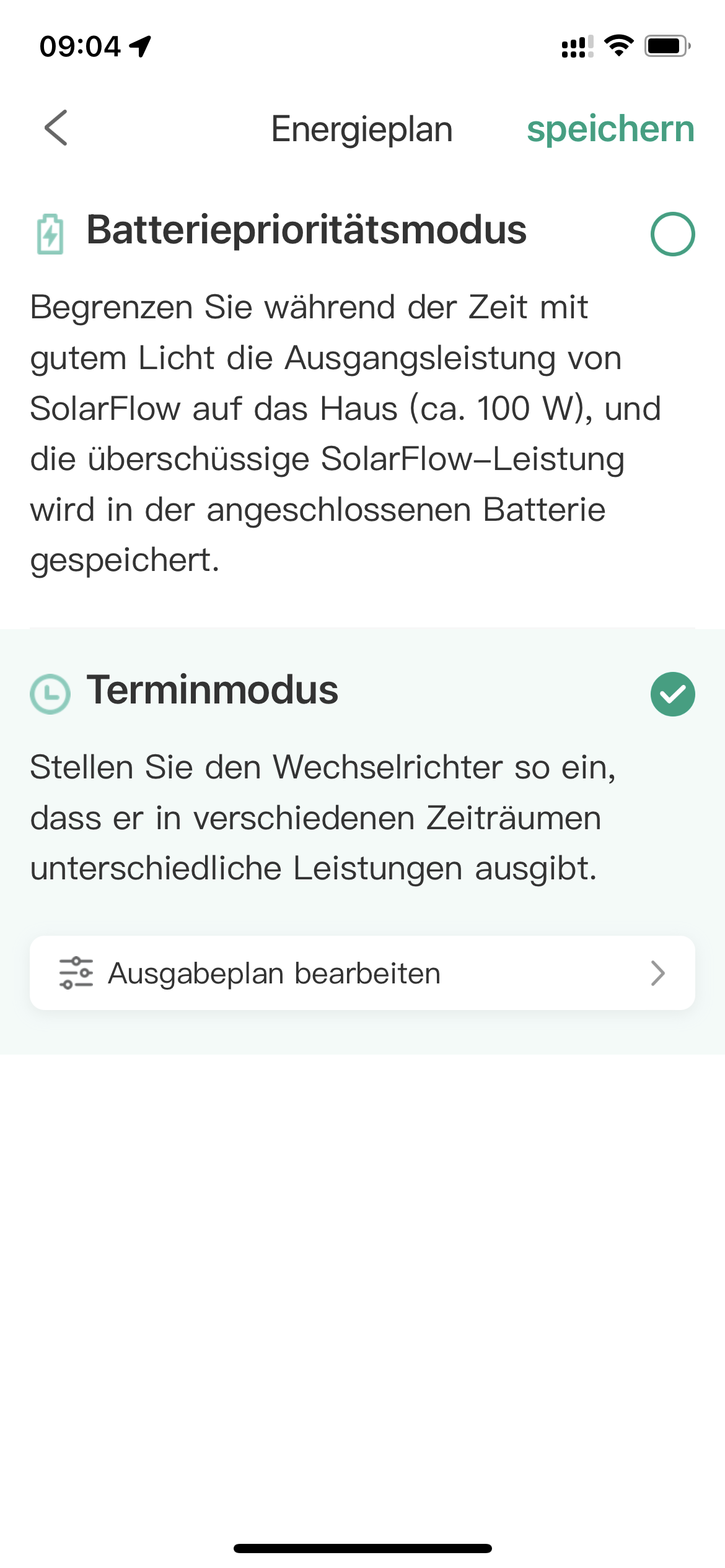

Bis hierhin, funktioniert im Übrigen alles auch über eine direkte Bluetooth-Verbindung. Die genannte Einschränkung gegenüber eine Internetverbindung kommt dann ins Spiel, wenn es um die Steuerung der sogenannten Energiepläne geht.

Darunter versteht Zendure das zeitgesteuerte oder automatische Setzen von verschiedenen Werten für den Wechselrichterausgang. Ihr könnt dem System damit also beispielsweise beibringen, dass am Morgen zwischen 8 und 10 Uhr eine Einspeisung mit 200 W erfolgen soll. Zwischen 11 und 15 Uhr werden dann etwa stetig 400 W eingespeist, weil ihr die Energie im Haus verwenden könnt.

Alternativ gibt es einen automatischen Akku-Prio-Modus. Hier setzt SolarFlow die Ausgangsleistung in einem definierten Zeitraum auf 100 W herunter und lädt den Akku priorisiert auf. Danach wird die Ladeleistung auf die standardmäßig definierte Ausgangsleistung (hoch)gesetzt.

Über die Zeitpläne lässt sich (auch tagesabhängig) kontrollieren, wann der Strom priorisiert, wohin fließen soll. Nur ob die Sonne dann auch scheint, steht auf einem anderen Blatt.

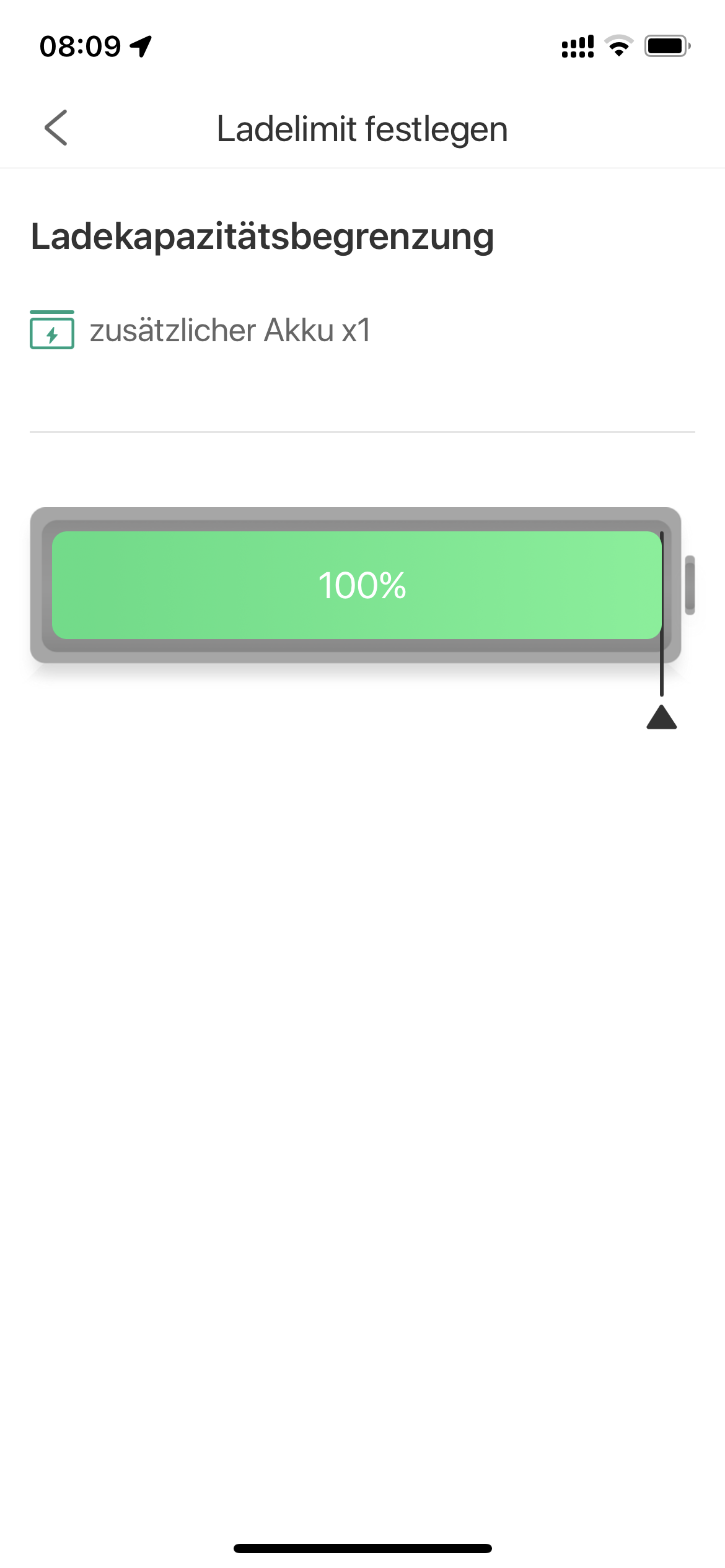

Eine obere Ladegrenze lässt sich für den Akku ebenfalls definieren, ähnlich wie bei einem Elektroauto. Auch die maximale Entladungsschwelle des Akkus könnt ihr kontrollieren. Sofern darüber hinaus Energie im Akku vorhanden ist und für die Aufrechterhaltung der Einspeiseleistung gebraucht wird, nuckelt SolarFlow so lange am Speicher, bis dieser erschöpft ist. Knapp 3 % Ladung bleiben immer als Puffer zurück.

Was noch fehlt, ist eine optionale Bypass-Funktion bei vollem Akku. Derzeit speist das System, nach dem der Akku 100% erreicht hat, weiterhin nur die eingestellte maximale Leistung ein. Es kann aber Situationen geben, in denen es positiv wäre, wenn nach dem Aufladen des Akkus die überschüssige PV-Energie an das Haus abgegeben wird. Hier sollte Zendure mehr Möglichkeiten in die Hände des Nutzers legen.

Zahlen, Graphen und Schnittstellen

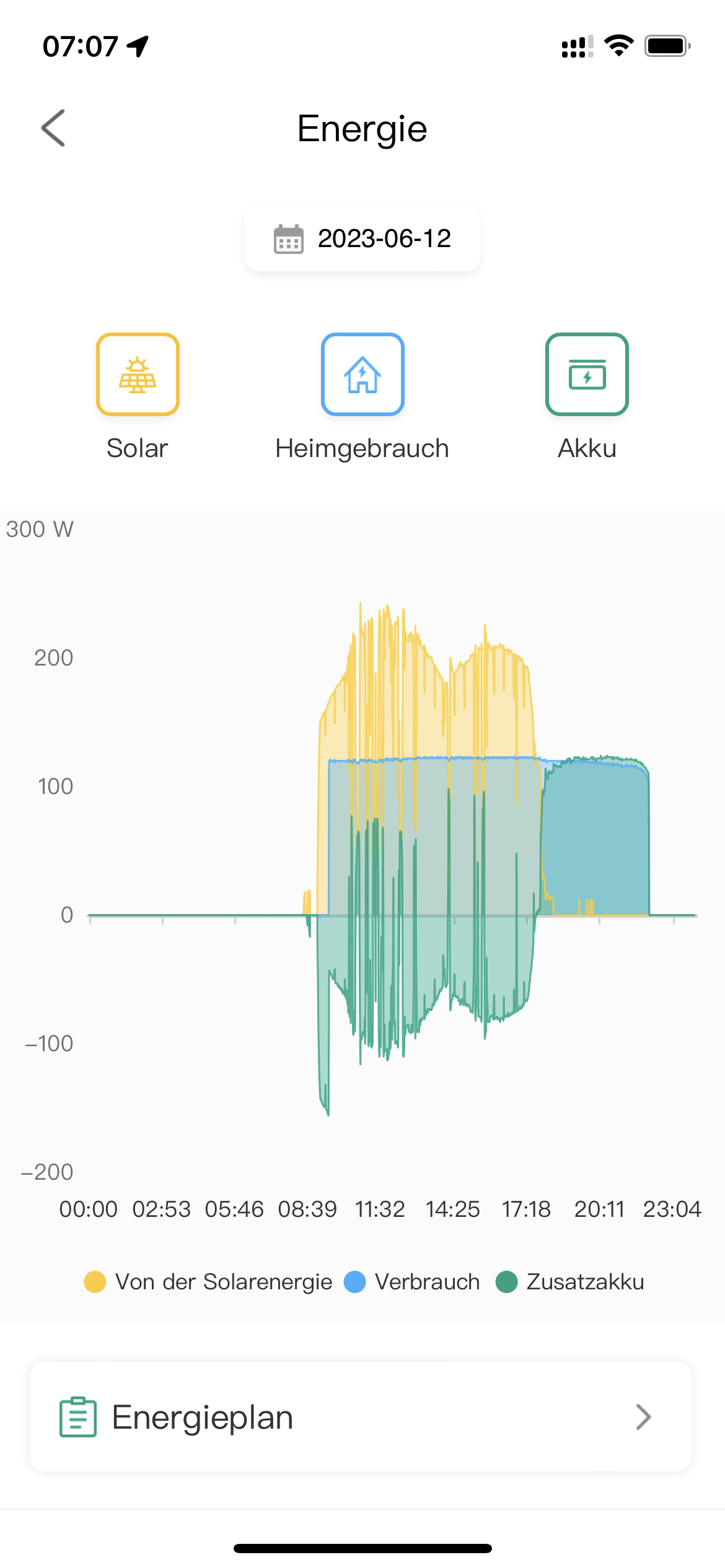

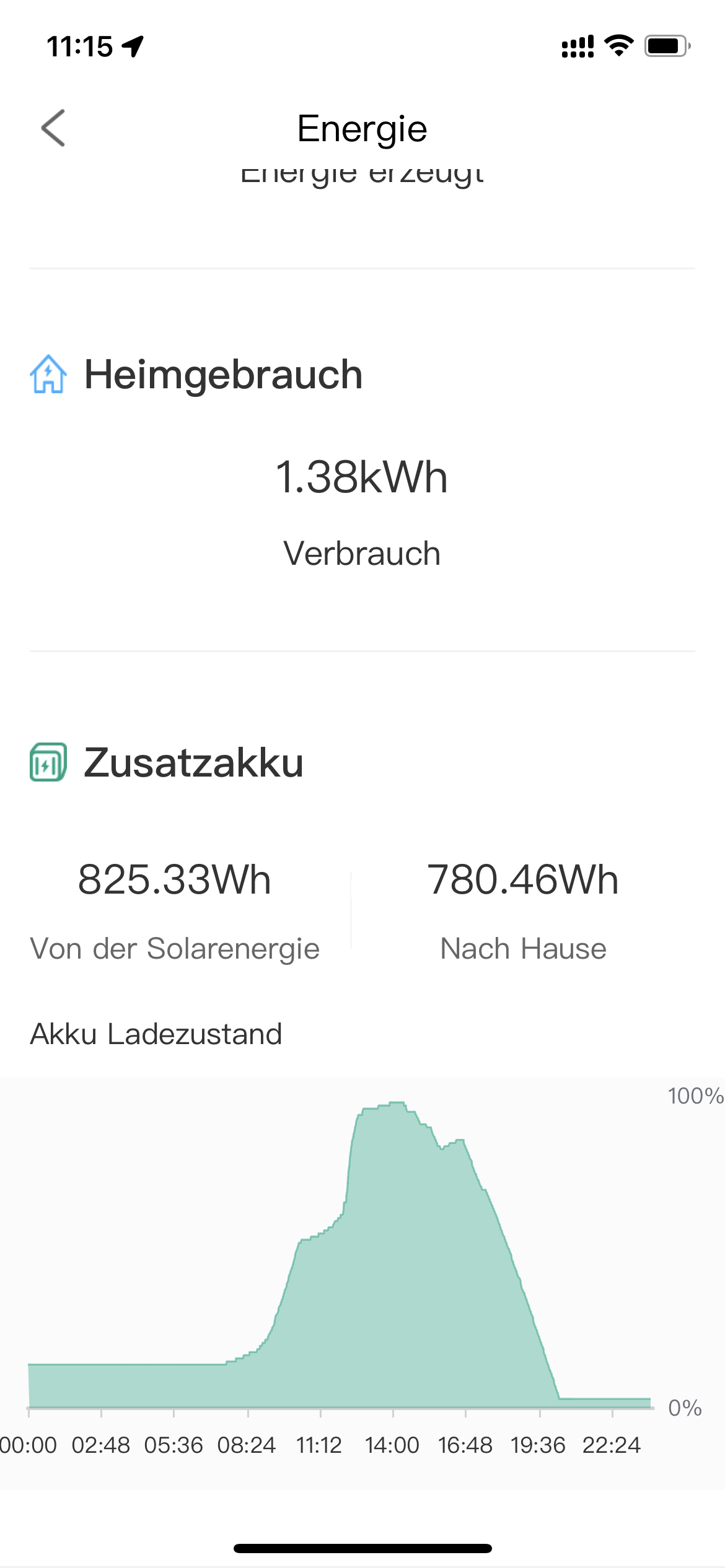

Die Zendure App bietet außerdem ein ausführliches Tracking der erzeugten, gespeicherten und eingespeisten Energie. Diese Daten sammelt das System für jeden Tag mit einer hohen Auflösung in 1-Minuten-Intervallen.

Im oberen Bereich der Auswertung wird die Energieverwendung als gut verständlicher Graph dargestellt, darunter finden sich die aktuellen Kennzahlen für Erzeugung und Verbräuche. Ein weiteres Diagramm erlaubt es zudem, die Entwicklung des Akkuladestandes nachzuvollziehen.

Das alles funktioniert soweit gut. An einigen Stellen muss Zendure aber noch nachbessern. So benötigt das System nach dem Minimieren der App in den Hintergrund etwas zu lange, um die aktuellen Leistungswerte auf der Energieflussübersicht darzustellen. Sobald sich die App wieder gefangen hat, geschieht die Aktualisierung jedoch sekündlich.

Positive ist, dass Zendure auch für SolarFlow eine offene Schnittstelle (API) bietet, mit der die Komponenten in bekannte Smarthome-Systeme über MQTT erlaubt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf Zendures GitHub Seite.

Eine Art von Null-Einspeisung, also das aktive Nachregeln der Einspeiseleistung in Abhängigkeit vom momentanen Verbrauch im Hausnetz, bietet Zendure seit der App-Version 4.3.0 mit dem „Intelligenten Matching Modus“ an. Hier sollen sich eine oder mehrere Zendure Smart Plugs verbinden lassen, um damit die Leistungsaufnahme eines konkreten Gerätes im Haushalt zu messen und die Ausgangsleistung des Wechselrichters in Echtzeit daran anzupassen.

SolarFlow im Alltag: Klappt das?

Wir haben SolarFlow in zwei verschiedenen Szenarien für euch getestet. Die PV-Module waren dabei unverschattet nach Süd-Süd-Ost und Süd-Süd-West ausgerichtet. Der Testzeitraum lag dabei im Juni in Süddeutschland, sodass beinahe optimale Bedingungen herrschten.

Zu wenig PV-Leistung macht keinen Sinn

Beim ersten Setup haben wir ein Balkonkraftwerk mit einer PV-Leistung von 270 Wp und einem 250 W Wechselrichter ergänzt, das bereits seit 2018 zuverlässig seinen Dienst verrichtet.

Das System wurde damals so ausgelegt, dass bei maximaler Sonneneinstrahlung knapp 230 W ins Hausnetz eingespeist werden und es damit beinahe zu einer Nulleinspeisung kommt. Der dauerhafte Grundverbrauch liegt bei etwa 235 W. Dieses System ist also von seiner Dimensionierung her so ausgelegt, dass sämtliche Energie, die das PV-Paneel liefert, zu jedem Zeitpunkt im Haushalt verbraucht werden kann.

Wenig verwunderlich liefert SolarFlow in diesem Setup nur einen minimalen Mehrwert. Der deutlich überdimensionierte MPPT-Kanal entlockt dem 270 Wp unter optimalen Bedingungen etwa zehn Watt mehr, als der MPPT des Mikrowechselrichters. Mit einer Einspeiseleistung von 200 W bleibt dann temporär also noch ein wenig Leistung zum Aufladen des Akkus übrig. Der wirklich positive Effekt in diesem Szenario ist, dass SolarFlow temporäre Verdunklung durch Wolken auffangen kann, ohne dass die Einspeiseleistung zurückgeht. Der Akku ist hier also eine Art Kurzzeitpuffer.

Das Ganze ist zwar toll zum Tracking der Leistung und es macht Spaß, dem System zuzuschauen, wie es Solar- und Akkuleistung nahezu perfekt balanciert, wirklich sinnvoll ist SolarFlow in diesem Kontext aber nicht. Ihr benötigt also im Bestfall deutlich mehr Solarleistung, als die beabsichtigte Einspeiseleistung, sodass der Speicher effektiv arbeiten kann.

„Leistung lässt sich nur durch mehr Leistung ersetzen“

Stimmt beim Auto, stimmt beim Staubsauger und stimmt auch beim Balkonkraftwerk mit SolarFlow-Booster. Im zweiten Szenario haben wir deshalb zwei Paneele mit jeweils 405 Wp installiert. Damit sind die MPPT-Kanäle nahezu perfekt ausgelastet.

Das Ziel bleibt dasselbe: In das Hausnetz sollen für einen möglichst großen Teil des Tages stetig 200 W eingespeist werden, um die vorhandene Grundlast abzudecken.

Wer das Konzept bereits verstanden hat, kann schon erahnen, was in dieser Versuchsanordnung schnell sichtbar wird: Ein Speichermodul mit „nur“ 960 Wh ist hier zu klein dimensioniert. Die Solaranlage wäre in der Lage noch mehr Energie zu erzeugen, die bei größerem Speicher länger in die Nacht hinein abgerufen werden könnte. Mit einem 960-Wh-Modul ist der Akku knapp 5 Stunden nach dem Abfall der PV-Leistung unter die gewählte Einspeiseleistung von 200 Watt entleert.

Mit genügend PV-Leistung hat SolarFlow aber perfekt Luft zum Atmen, puffert auch längere Wolkenpassagen solide ab und erlaubt die Einspeisung aus dem Akku, wenn die Sonne schon hinter dem Horizont verbunden ist.

200 W sind die magische Grenze

Selbstverständlich sind Lastprofile von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich. Wer einen Nutzen daraus zieht, mit 600 Watt in das Netz einzuspeisen, weil das 10.000 Liter große Aquarium stetig geheizt werden muss, wird seine Komponenten anders auslegen müssen, als in unserem 200-W-Testsetup.

Eine letzte Rechnung:

Die dauerhafte Einspeisung (24/7) mit einer Leistung von 200 W zeigt aber recht schön eine sinnvolle Grenze für das SolarFlow-System auf. Wer 850+ Wp PV-Leistung installiert, kann bei Südausrichtung an einem wolkenlosen Sommertag ohne Verschattung mit etwa 6 Stunden voller Leistung rechen.

In dieser Zeit fließen von den 800 W PV-Leistung dann stetig ca. 200 W direkt an den Wechselrichter und werden eingespeist. Die restlichen 600 W werden für die sechs Stunden zum Laden des Akkus verwendet, was in der Summe 3.600 Wh ergibt. Lassen wir einmal die Umwandlungsverluste außen vor, müssen jetzt die verbleibenden 18 Stunden des Tages ohne Sonne aus dem Akku gespeist werden. Das geht in der Theorie genau auf (3600 Wh / 200 W = 18 h).

Es zeigt aber wunderbar: Selbst bei voller PV-Leistung im Hochsommer mit vier Akkumodulen ist das Einspeisen von dauerhaft 200 Watt (also 4,8 kWh) ein ambitioniertes Ziel.

Unser Test demonstriert aber sehr eindrucksvoll: Wenn es darum geht, eine bestimmte Leistung möglichst kontinuierlich einzuspeisen, ist der PV-Speicher von Zendure gut geeignet. Komplett ohne Akku hätte dasselbe Balkonkraftwerk zwar innerhalb der sechs Stunden ebenfalls 4,8 kWh einspeisen können**, von denen aber nur 1,2 kWh (6 h * 200 W) tatsächlich im Haus verbraucht worden wären. Den Rest (immerhin 75 %) hättet ihr „verschenkt“.

** unter der Prämisse, dass aktuell (noch) nicht erlaubte 800 W direkt in das Hausnetz eingespeist würden.

Die Sache mit dem Wetter

In den allermeisten Fällen dürfte das SolarFlow-System inklusive Akku seinen Platz vor der Tür im Freien finden. Wie bereits erwähnt, sollte das System in keinem Fall direkt der Sonne ausgesetzt werden, um eine unnötige Drosselung der Leistung durch zu hohe Temperaturen zu verhindern.

Auch gegen Niederschlag macht ein Schutz definitiv Sinn, um die Geräte nicht unnötig zu belasten. Für ein Untertauchen (z.B. durch eine Überschwemmung) sind die Komponenten ausdrücklich nicht konzipiert – das gibt die IP65-Schutzklasse nicht her.

Die größte Limitierung ergibt sich in unserer Wahrnehmung in den kalten Wintermonaten. Die Energie aus dem Akku darf zwischen -20 und +45 °C entnommen werden. Typisch für LFP-Akkus ist jedoch, dass eine Ladung nur über 0 Grad erfolgen kann. Eine Heizung hat Zendure seinem AB1000-Akku leider nicht verpasst.

Damit ist es relativ wahrscheinlich, dass die Energie an kalten, aber sonnenreichen Wintertagen nicht im Akku gespeichert werden kann, wenn dieser zusammen mit den PV-Modulen draußen steht und damit zu kalt ist. Besonders interessant in diesem Kontext: Zendure empfiehlt in seiner Anleitung ausdrücklich, dass der Akku im Bestfall in einer Umgebung zwischen 15 und 30 Grad betrieben werden soll. Das dürfte in Mitteleuropa für einen nicht allzu kleinen Teil des Jahres eher praxisfern sein.

Fazit: Lohnt sich ein PV-Speicher für euer Balkonkraftwerk?

Keine Geräteklasse vereint Pragmatismus und Idealismus wohl so gut, wie ein Balkonkraftwerk. Wer nüchtern die Zahlen auswertet, wird wahrscheinlich darauf kommen, dass die Amortisationszeit für eine kleine PV-Anlage mit SolarFlow und PV-Speicher schon ziemlich lang ausfallen kann.

Wer jedoch erst einmal vom „Balkonkraftwerkvirus“ infiziert ist und die Magie des „stehenden Stromzählers“ erlebt hat, wird ein System, wie das Zendure SolarFlow nicht nur rein monetär bewerten.

Am Ende muss diese Rechnung jeder für sich, seinen Bedürfnissen und sein Setup selbst aufmachen und bewerten. Eines schafft Zendure mit SolarFlow aber mit Bravour: Laien beschäftigen sich auf einmal mit PV-Speichersystemen – einem Themenfeld, das vorher nur Enthusiasten und Profis vorbehalten war. Und das kann für die bürger-gemachte Energiewende nur positiv sein.

Ganz nebenbei bekommt ihr hier ein exzellent verarbeitetes Produkt geliefert, was glaubhaft den Eindruck vermittelt, auch über mehrere Jahre im Freien auf dem Balkon überleben zu können.

Bei der App geht Zendure in die richtige Richtung, könnte an der einen oder anderen Stelle aber noch mehr Optionen bereitstellen. Besonders eine offene Schnittstelle zur Anbindung an beliebte Smarthome-Systeme wäre für die Zukunft wünschenswert.

Preislich sind derzeit 1.427,73 Euro (bei 0% MWSt) für das von uns getestet System mit einem Akkumodul einzuplanen. Für das Set mit zwei Modulen zahlt ihr dann 1.847,90 Euro, mit drei Akkus 2.604,20 Euro und mit vier Akkus 3.024,37 Euro. Dass der Hersteller ab drei Akkus auf einmal einen deutlichen Aufpreis kalkuliert, ist etwas schade.

Pro

- sehr hochwertige Verarbeitung

- wetterfeste IP65-Zertifizierung

- leicht verständliches Handbuch

- einfache App-Anbindung

- mit Einschränkungen ohne Cloud verwendbar

- zwei MPPT-Eingänge

- Akkukapazität erweiterbar

- Cloud-API verfügbar

Contra

- hoher Preis

- Winterbetrieb möglicherweise ineffektiv

- keine Bypass-Funktion

Mit * markierte Links sind Affiliate-Links. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Kommentieren, Austauschen und Fragen... 16 Kommentare

Hallo zusammen, ich habe das System mit einem 2KW Speicher und dem WRHM1500 und 4 Panel a 425Watt. Angeschossen sind 2 Panels am Solar flow. Der Ausgang vom Solarflow per Y-Weichen an die beiden freien Eingänge des HM 1500. ( wichtig ist immer beide Eingänge rechts oder links da nur 2MPPT verbaut sind ) Durch ein Firmware Update funktionieren nun auch die Modis. Wenn man sich seine täglichen Verbrauchswerte ermittelt hat, ist der Terminmode. ganz zufrieden stellend. Wünschen würde ich mir eine Lösung oder Erweiterung auf mindestens 4 Module zum Laden, der Akkus da die Ladezeit dann verkürzt wird und der Strom gleichmäßiger mit mehr Watt am Abend ins Haus eingespeist werden kann.Momentane Konfiguration erlaubt 200 Watt ab Sonnenuntergang dann ist der Speicher leer. Wenn dann ab Sonnenaufgang die Stromerzeugung beginnt ist es fast 11 Uhr bei 200 Watt Grundlast bis der Speicher wieder voll ist, aber nur bei vollem Sonnenschein. Im Moment könnte ich mir vorstellen zwei Solarflow mit 4KW Speicher an einer HM 1500 zu betreiben. Über die beiden Terminsteuerungen kann dann der Einspeisestrom so eingestellt werden dass meistens die benötigte Energie ins Haus geschickt werden kann, wobei es immer noch ein BKW darstellt. Ergeben dann die Messwerte dass noch Erzeugungsbedarf besteht, eine zusätzliche HM1500 In Reihe mit 2 Panels dazuklemmen. Ist das ein Ansatz?

Ich überlege gerade ob ich mir auch ein Speichersystem von Zendure kaufen soll. Meine 4 Solarpanels würde ich dann wie folgt an meinen Hoymiles HM-1500 anschließen. 2 Panels an den SolarFlow und dann in einen der beiden MPPT Eingängen des Wechselrichters (je MPPT Eingang hat dieser Eingänge für 2 Solarmodule) und den anderen MPPT Eingang bestücke ich dann mit den restlichen 2 Modulen. Meinst du das geht? Weißt du, ob durch die Drosselung des Wechselrichters auf bald 800W dieser „richtig“ arbeitet. Sprich wenn die Batterien geladen werden und 100W vom SolarFlow kommen die restlichen 700 W vom 2. Eingang kommen? Oder teilt die Drossel die Leistung von 800W in gleichen Teilen (400W) auf beide MPPT Eingängen auf und ich hätte während des Ladens dann nur maximal 500W zur Verfügung? Nach dem Laden der Batterie sollte dann ja alles durchgelassen werden und ich erreiche dann wieder die 800W – habe ich das richtig verstanden (ich gehe von Sonne Pur aus und habe Südausrichtung ;)).

Ich hoffe es ist klar geworden was ich will. Ich sage schon einmal vielen Dank.

Hallo Murdock,

danke für deinen Kommentar und sorry für die verzögerte Antwort.

Das kann ich dir leider nicht genau beantworten. Meine Vermutung wäre, dass sich das vom Wechselrichter zu Wechselrichter unterscheiden könnte. Wie genau sich hier der Hoymiles HM-1500 verhalten wird, müsstest du wohl am besten direkt beim Hersteller erfragen.

Solltest du das Ganze weiterverfolgen, würde ich persönlich mit dem "Worst Case" (400 W fix verteilt pro MPPT am WR) rechnen und schauen, ob sich das Vorhaben dann noch lohnt.

Viele Grüße, Nils

Hallo Nils,

vielen Dank für die Antwort. Denn werde ich mal gucken, ob die sich da zu einer Antwort hinreißen lassen. Die Frage ist aus meiner Sicht nur, warum ist das nicht eh Standard, dass beide MPPT Eingänge nicht unabhängig arbeiten können um auf volle Leistung zu kommen und man nur den Ausgang beschränkt?

(Oktober 2023) Bypass-Funktion gibt es jetzt: schaltet sich automatisch ein und leider (nach meinem Kenntnisstand und Erfahrung mit meiner Anlage (Hub + 3 Akkus)) auch nur automatisch aus – wobei die Bypass-Ausschaltbedingungen sich mir noch nicht offenbart haben. Schön wäre hier eine manuelle Eingriffsmöglichkeit. … hat Zendure also nachgedacht … nur leider noch nicht zu Ende. Aber ich habe Hoffnung …. Oder weiß vielleicht jemand, ob und wie man den Bypass manuell ausschalten kann?

Beste Grüße, Volker

Hallo Volker,

wir haben das System derzeit leider nicht im Betrieb und können es deshalb nicht ohne Weiteres bei uns testen. Sorry! Vielleicht kann dir ja ein anderer Leser / Anwender helfen. :)

Viele Grüße, Nils

Hallo Nils, vielen Dank für den klasse Bericht, wenn Zendure nicht gerade das SolarFlow auf den Markt gebracht hätte, wäre ich angefangen mir so eine Lösung selbst zu bauen. Jetzt hab ich es gerade angeschlossen und eingerichtet und werde beobachten wie sich das System mit 4 Akkus bewährt. Frage: Weißt Du ob schon jemand begonnen hat den „Intelligenten Matching Modus“ des PVHubs über die Optischen Schnittstellen des Stromzählers via WLAN zu steuern um so nicht nur durch die Plugs sondern über den Gesamtverbrauch der Wohnung eine nahezu Nulleinspeisung zu realisieren. Immerhin bietet ELV mit dem powerfox WLAN-Stromzählerausleser poweropti+ für eBZ und EasyMeter Zähler eine offene API die dafür genutzt werden könnte. Ich werde die Frage auch mal bei Zendure Anbringen. Vielen Dank, Niels

Hallo Niels,

ja, die Idee schwebte mir auch schon eine ganze Weile im Kopf herum. Mit dem neuen System wird uns diese Arbeit nun abgenommen. :)

Tatsächlich habe ich so ein Projekt noch nicht gesehen. In Home Assistant scheint sich SolarFlow auch bereits via MQTT integrieren zu lassen. Ob über die API aber das Setzen beliebiger Werte für die WR-Leistung möglich ist, weiß ich leider (noch) nicht.

Über die Zendure Satelite Plugs lassen sich aber bereits mehrere Verbraucher direkt an der Steckdose messen und danach steuern. Eine Steuerung über das Smart Meter (via IR) oder einen Shelly 3M Phasenmesser wäre aber natürlich die eleganteste Lösung.

Viele Grüße und viel Spaß beim Strommachen, Nils

Hallo Nils,

toller Artikel mit sehr detaillierten Beschreibungen.

Nur ab dem Punkt „Planung ist alles“ scheint die Theorie mit der Realität nicht überein zu stimmen. Egal welchen Energieplan ich auswähle es wird immer der Wert aus den Initialisierungseinstellungen (z.B. 100) eingespeist.

Beim Batterieprioritätenmodus hängt sich das System auf sobald 100% erreicht sind. Bei 100 W Einspeisung werden dann (Sonne schient, keine Wolken = ca. 400-500 W Sonnenenergie) ca 80 Watt von PV und ca 40 Watt aus dem Speicher eingespeist. Somit entlädt sich langsam der Speicher, um bei 98% wieder mit dem Ladevorgang zu beginnen. Und dies obwohl Zendure schreibt, dass bei vollem Akku der überschüssige Strom komplett eingespeist wird. Hier geht fast die ganze Sonnenenergie verloren.

Beim Terminmodus kann ich einstellen, was ich will. Die Einspeisung in das Hausnetz richtet sich auch hier nach den Initialisierungseinstellungen. Egal welche Zeiträume ich definiere und welche Werte ich festlege.

Bei mir ist der ganze „Energieplan“ außer Kontrolle.

Gruß, Artur

Hallo Artur, danke für dein positives Feedback.

Das Verhalten der Energiesparpläne kann ich leider nicht bei unserem System nachvollziehen. Das klingt beinahe eher nach einem Problem mit der App. Hast du zufällig die Möglichkeit, dich auf einem anderen Smartphone mit der Zendure App einzuloggen und das Ganze einmal dort zu testen?

Lässt sich als Grundlage die Wechselrichterleistung ohne Energiesparplan richtig anpassen? Jede Anpassung sollte durch einen kurzen Piepton vom Controller bestätigt werden. Wenn das schon nicht funktionieren sollte, könnte man versuchen, das Gerät (Controller) noch einmal aus deinem Account zu entfernen und noch danach neu zu koppeln. Hierbei können aber Einstellungen und bisher gesammelte Energiedaten verloren gehen!

Viele Grüße, Nils

Schöner Test!

Richtig sinnvoll wäre eine Steuerung durch einen smarten Stromzähler oder so etwas wie einem Shelly 3 EM so das dauerhaft die aktuelle Last abgedeckt werden kann und der Überschuss in den Speicher geht.

Wenn die Waschmaschine für 20 Minuten mit 2,3 kW heizt sollte dann volle Power kommen (aus Akku oder direkt von den PV)… wenn man danach dann wieder mit nur 200 Watt rumdümpelt sollte sich das automatisch angleichen.

Was aber wirklich erstaunt ist das nach dem Laden des Akkus und bei voller PV Leistung der Überschuss dann nicht automatisch an den WR geht sondern weiter bei 200 Watt gedeckelt wird… das sollte man schon einstellen können.

Hi Anonym,

danke für dein Feedback. Zendure hat tatsächlich bereits einen Zwischenstecker (sieht auch wie eine Funksteckdose) in Vorbereitung, die genau das kann: Den WR-Ausgang immer auf die derzeitige Leistungsanforderung eines (oder mehrere) Verbraucher einzustellen.

Ja, dass der Bypass fehlt, ist noch etwas schade - soll aber kommen. In vielen Fällen wollen Anwender aber lieber, dass die Leistung abgeregelt wird, als "for free" ins Netz jenseits des eigenen Hausanschlusses einzuspeisen. Das ist wohl eine Geschmacksfrage. Definitiv sollte Zendure hier beide Optionen anbieten und den Anwender entscheiden lassen.

Viele Grüße, Nils

Besten Dank für den Artikel, hat es mir doch noch einige Infos geliefert. Ich habe bereits ein Solarflow mit 2 Batterien im Einsatz. Angeschlossen an einen gedrosselten Hoymiles HM 1500. Ist dir beim Test auch aufgefallen, daß man zwar einen Ausgang von 800 und mehr einstellen kann aber immer max. 400 Watt rausbekommt. Braucht man wie im Artikel beschrieben ja auch eher nicht, würde mich trotzdem interessieren warum das so ist. Vielleicht hab ich ja auch was falsch gemacht. Andreas

Hallo Andreas,

freut mich, dass dir der Artikel gefallen hat. Nein, das ist bei unserem System tatsächlich so nicht aufgefallen. Eigentlich sollte das System diese Leistung ohne Probleme bereitstellen können. Wird das Einstellen von 800 W WR-Leistung in der App denn vom Controller mit einem Piepen bestätigtit? Falls nicht, könnte etwas mit der Kommunikation zwischen App und Controller nicht ganz stimmen.

Viel Erfolg!

Viele Grüße, Nils

Ein hervorragender Beitrag. Ist das System auch für Inselanlagen geeignet oder MUSS eine Verbindung ins Hausnetz bestehen?

Hallo Peter,

danke für dein positives Feedback. Das Zendure SolarFlow ist unabhängig vom Wechselstromnetz. Das macht seinen Job generell also auch, ohne dass ein Wechselrichter angeschlossen ist (dann wird mit der PV-Energie eben der Akku geladen, sonst nichts). Es ist aber definitiv dafür konzipiert, dass an den Gleichspannungsausgang ein Wechselrichter angeschlossen wird, der direkt ins Stromnetz einspeist. Dabei handelt es sich in 99,9% aller Fälle um einen netzgeführten Micro-Wechselrichter, der nur bei anliegender Netzspannung des öffentlichen Stromnetzes einspeist. Diese Komponente ist ja aber nicht direkt Teil des SolarFlow-Systems im eigentlichen Sinne.

Viele Grüße, Nils

Schreibe einen eigenen Kommentar