Überblick

Lexar ist ein alter Bekannter im Bereich des Flashspeichers. Auch wenn sich das Unternehmen in der Vergangenheit vor allem auf Speicherkarten spezialisiert hat, so lag der Schritt in die SSD-Welt nur allzu nah.

Mit Produkten wie CFexpress-Karten, die letztendlich nichts anderes als PCIe-SSDs in Form von Speicherkarten sind, hat das Unternehmen seine Expertise im Bereich Solid State Drives bereits bewiesen.

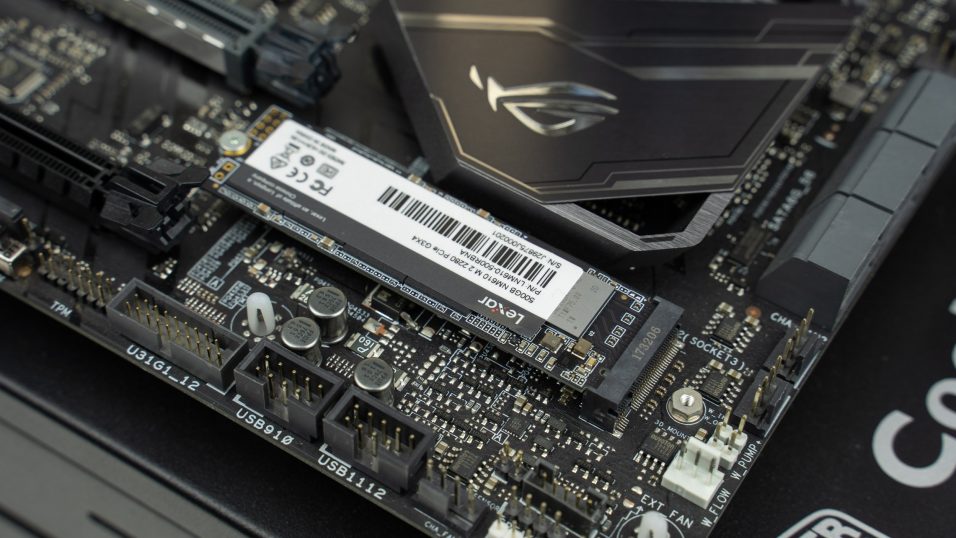

Aktuell bietet Lexar drei verschiedene M.2-SSD-Serien an. Die NM100 bedient das Einstiegssegment und verwendet S-ATA 6Gbit/s. Die Mittelklasse wird von der NM500 Serie abgedeckt, welche auf NVMe (PCIe 3.0 x2) setzt. Das aktuelle Flaggschiff ist die NM610 Serie, welche mit NVMe 1.3 und PCIe 3.0 x4-Anbindung aufwartet.

Angeboten wird das NM 610 Laufwerk in drei Kapazitätsstufen von 250 GB, 512 GB und 1 TB. Für unseren Testbericht haben wir das Modell mit 500 GB Speicherkapazität vorliegen.

Das Innere der Lexar NM610 SSD

Bei der NM610 SSD setzt Lexar auf Intel 64-Layer 3D NAND, der im TLC-Verfahren angesprochen wird. Für die 500-GB-Variante gibt der Hersteller eine Lebensdauer von 500 TB TBW (Total bytes written) an.

Als Controller kommt der bereits bewährte SM2263XT von SMI zum Einsatz. Dieser Chipsatz hat vier NAND-Kanäle und setzt auf ein Design ohne dedizierten DRAM-Cache. Stattdessen kann das Laufwerk seine Daten via HMB-Cache (Host Memory Buffer) auslagern, indem der RAM des Computers verwendet wird.

Verbunden wird die SSD über die M.2-Schnittstelle, welche in diesem Fall ein Modul in der 2280er-Standardgröße aufnehmen muss. Intern werden die Daten via PCIe 3.0 x4 übertragen, als Protokoll kommt NVMe in der aktuelle Version 1.3 zum Einsatz.

Auf einen Kühlkörper verzichtet der Hersteller bei seiner NM610 SSD. Viele Mainboards sehen bereits integrierte M.2-Slot-Kühlung vor. In einem solchen Fall würden wir dazu raten, auch das NM610 Solid State Module von Lexar zu kühlen – mehr dazu weiter unten.

In aller Kürzer

Wem die Ausführungen oben zu detailliert sind, hier das Wichtigste zur neuen Lexar NM610 SSD zusammengefasst.

Die Lexar NM610 SSD…

- … arbeitet mit 3D-NAND von Intel, der via TLC angesprochen wird.

- … basiert auf dem SMI SM2263XT mit vier NAND-Kanälen.

- … wird über M.2 mit dem Hostgerät verbunden und setzt auf PCIe 3.0 x4.

- … überträgt Daten via NVMe 1.3 Protokoll.

- … hat eine Lebensdauer vom 500 TB TBW (500-GB-Version).

- … kann Daten mit bis zu 2100 MB/s lesen und 1600 MB/s schreiben.

Leistungstest

Natürlich interessiert bei SSDs hauptsächlich die Leistung, die ein Laufwerk unter verschiedenen Bedingungen an den Tag legt. Daher haben wir die neue Lexar NM610 NVMe SSD mit 500 GB verschiedenen Tests unterzogen. Theoretische Benchmarks kitzeln das Maximum aus dem Laufwerk heraus, während praktisches Testdurchläufe eine Einschätzung der Laufwerksleistung unter alltäglichen Bedingungen erlauben. Als Vergleich haben wir die Samsung SSD 960 EVO 512 GB, die Kingston A1000 480 GB, die ADATA XPG Gammix S11 480 GB, die Intel SSD 760p 512 GB, die ADATA XPG SX6000 Pro 512 GB, die Intel Series 660p SSD mit 512 GB sowie die WD Blue SN500 NVMe SSD 500 GB herangezogen.

Testsystem

- Prozessor: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz (Coffee Lake), Turbo Boost aktiv, Hyperthreading aktiviert

- Mainboard: Asus ROG Maximus X Hero

- Kühler: Noctua NH-U14S

- RAM: GeiL EVO X 16 GB

- Systemlaufwerk: Crucial BX300 (500 GB)

- Grafikkarte: KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX

- Betriebssystem: Windows 10 Professional x64

- Netzteil: Thortech Thunderbolt 650 Watt

Wir haben die folgenden Benchmark-Tools verwendet:

- HD Tune PRO 5.7

- A.S. SSD Benchmark 1.9

- Crytsal Disk Mark 6 x64

- ATTO Disk Benchmark 3.05

- Futuremark PCMark 8

- Adobe Reader

- iTunes

- WinRAR 5.1

*mit anderem Testystem (Intel Skylake) getestet.

Erklärung zu den Diagrammen: Wenn ihr die Maus auf einen Balken bewegt, wird euch der Produktname und die erreichte Punktzahl angezeigt. Um die Ansicht übersichtlicher zu gestalten, könnt ihr für euch uninteressante Produkte mit einem Klick auf den Produktnamen unterhalb des Diagramms ausblenden.

Synthetische Benchmarks

Synthetische Benchmarks bringen die Laufwerke an ihre Leistungsgrenzen – die dargestellten Situationen entsprechen aber häufig nicht den Alltagsbedingungen, denen eine SSD ausgesetzt ist. Da jeder Benchmark gleich aufgebaut ist, bieten sie dennoch eine sehr gute Vergleichbarkeit der verschiedenen Laufwerke.

A.S. SSD Benchmark

Der A.S. SSD Benchmark misst die sequenziellen Schreib- und Leseraten einer SSD. Darüber hinaus werden Zugriffszeit und Transferraten beim Zugriff auf kleine Dateien gemessen. Ein integrierter Kopier-Benchmark simuliert das Kopieren von ISO-Dateien, Programmen und Computerspielen und misst dabei die Transferraten. Unseren Erfahrungen nach sind die Ergebnisse sehr praxisnah, da mehrere Durchläufe gemittelt werden.

ATTO Disk Benchmark

Wenn es darum geht die maximale Schreib- und Lesegeschwindigkeit einer SSD zu ermitteln, ist der ATTO Disk Benchmark ein zuverlässiges Tool. Die Leistung wird anhand verschiedener Blockgrößen gemessen, die wir in Blöcken von vier Kilobyte bis acht Megabyte dargestellt haben. In der Praxis sind die abgebildeten Werte allerdings fast nie zu erreichen und werden von den Herstellern gerne als Werbemittel eingesetzt. Das ATTO Disk Benchmark verwendet komprimierbare Daten, was vor allem SandForce Chipsätzen zu Gute kommt.

HD Tune PRO

Die Software HD Tune PRO misst neben den schon erwähnten Parametern ebenfalls die Geschwindigkeit beim Zugriff auf verschiedene Dateigrößen. Dieser Test ist bei SSDs sehr interessant, da vor allem viele kleine Dateien (z.B. 4 KB Blöcke) einen schwachen Controller schnell aus der Bahn werfen. Die Transferraten brechen dann bis auf wenige KB/s ein und es kommt zu Verzögerungen beim Dateizugriff. Gemessen wurden die Blockgrößen 512 Byte, 4 KB, 64 KB, 1 MB sowie der zufällige Zugriff auf alle Arten von Blockgrößen.

Real Benchmarks

Wesentlich interessanter für die spätere Benutzung einer Solid State Disk als Systemlaufwerk sind die Real-Tests. Wie der Name schon sagt, überprüfen dieser Art von Test die Leistung der SSDs unter alltäglichen Bedingungen. Dazu gehören beispielsweise Setup-Routinen, Virenscans oder das Öffnen mehrere Programme zum gleichen Zeitpunkt. Während dieser Testdurchläufe wurde das entsprechende Laufwerk als Systempartition verwendet, auf der Windows 10 PRO x64 lief.

Programm-Installationen

Wie die Überschrift schon wiedergibt, haben wir mehrere Setup-Routinen durchlaufen lassen und die dafür jeweils benötigte Zeit der SSD festgehalten. Als Software diente uns hierfür das PCMark 8, iTunes sowie der Adobe Reader.

Anwendungs-Tests

Bei den Anwendungs-Tests wurde überprüft, wie schnell das getestete Laufwerk mit alltäglichen Aufgaben fertig wird. Als plastisches Beispiel haben wir uns das Öffnen der Programme Avira, Firefox, itunes, PCMark 8 und Acrobat Reader herausgesucht.

Bewertung der Ergebnisse

Nach der Durchführung unseres Leistungstests bleibt noch ein kurzer Blick auf das Verhalten der Lexar NM610 SSD während der verschiedenen geprüften Lastszenarien.

Insgesamt lässt sich dieser Absatz kurzfassen: Die SSD hält was sie verspricht und erreicht die beworbenen Transferraten bei sequenziellen Zugriffen sehr solide.

Dasselbe gilt für die zufällige Zugriffe auf unterschiedliche Blockgrößen und die Anwendungstests. Insgesamt ordnet sich das Laufwerk so im Mittelfeld der zum Vergleich herangezogenen Konkurrenzprodukte ein.

Die Lexar NM610 schlägt dabei stets die Einsteiger-SSDs, ist immer auf Augenhöhe mit anderen SSDs aus dem oberen Mittelklassesegment und gibt sich letztendlich genau so konsequent den High-Performance SSDs von ADATA, Intel und Samsung geschlagen.

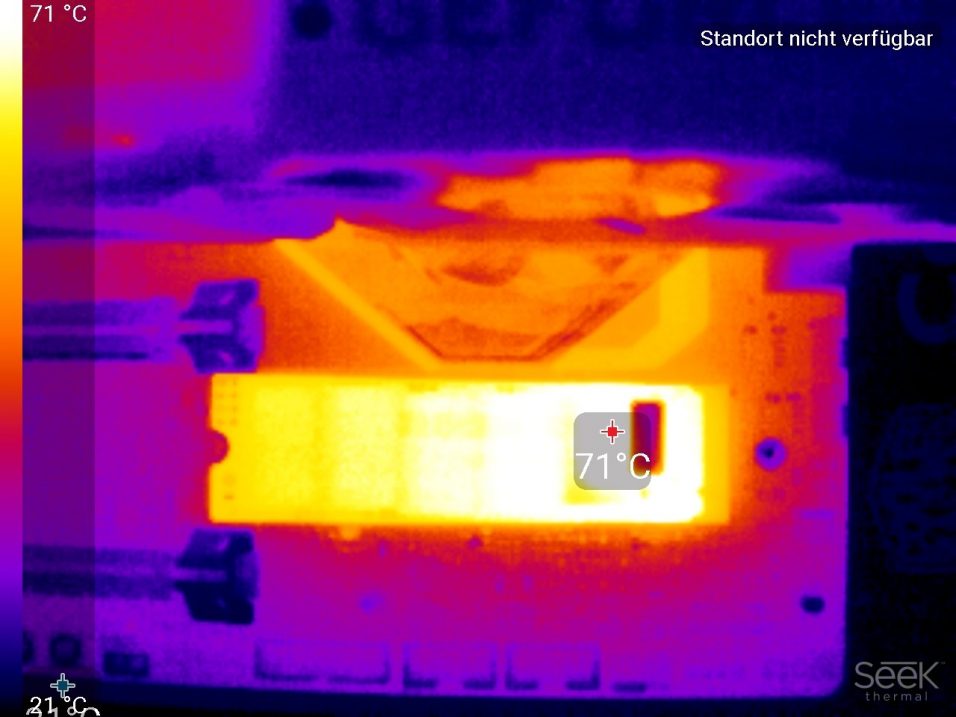

Während der Lasttests haben wir auch die Temperatur des Laufwerks gemessen. Wie oben bereits angesprochen, ist ein Mainboard mit einem internen M.2-Kühler bei der NM610 SSD nicht das Schlechteste was einem passieren kann. Im Lastbetrieb erreicht das Laufwerk an der wärmsten Stelle (SMI Controller) über 70° C.

Das ist zwar noch im unkritischen Bereich, gehört aber definitiv schon zu den höheren Werten. Natürlich kann man die SSD auch mit einem optionalen Kühler ausstatten, um den Controller bei der Abfuhr der Verlustwärme zu helfen.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer zügigen NVMe-SSD der oberen Mittelklasse ist, trifft mit der Lexar NM610 SSD eine solide Wahl.

Das Laufwerk setzt auf qualitativ gute Komponenten von Intel und SMI und leistet sich auch in unserem Performance-Test keine Ausrutscher. Die gemessenen Transferraten entsprechen genau dem, was wir auch bei anderen SSDs mit Host Memory Buffer gemessen haben. Die SSD eignet sich somit auch ohne Probleme für Anwender mit hohen Leistungsansprüchen. An die Highend-Laufwerke von Samsung und ADATA kommt die NM610 jedoch nicht heran.

Preislich ist das von uns getestete Modell mit 500 GB aktuell für knapp 87 Euro erhältlich. Die Verfügbarkeit ist in Deutschland aktuell noch eher mäßig, im EU-Ausland gibt es das Laufwerk bereits. Damit die NM610 eine Chance hat, muss der Preis zu Markteinführung in Deutschland jedoch noch ein wenig purzeln.

Die etwas langsamere WD Blue SN500 500 GB gibt es nämlich bereits ab 72 Euro*, die Intel SSD 660p 512GB ist dank QLC-Speicher sogar schon ab 67 Euro erhältlich. Dafür ist das Intel Laufwerk aber auch nicht so schnell. Auf Augenhöhe liegt aus Leistungssicht die ADATA XPG SX6000 Pro 512GB, die mit 68 Euro genau so viel kostet wie die Intel QLC-SSD.

Pro

- gute Transferleistung beim Lesen und Schreiben

- gute Verarbeitung

- allgemein solide Performance

- Intel TLC-NAND

Contra

- (noch) relativ hoher Preis

- nur vereinzelnd in Deutschland verfügbar

- relativ hohe Temperatur unter Last (ohne extra Kühler)

Mit * markierte Links sind Affiliate-Links. Mit dem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Verkaufsprovision, ohne dass du mehr bezahlst.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Kommentieren, Austauschen und Fragen... Ein Kommentar

hmm.,…. Hersteller sagt; TBW 500 bei 500GB .. Das heisst 1000TBW bei 1000GB und das mit TLC . Die Samsung 970pro hat MLC und nur knapp über 1000TBW. Ich denke, an der Samsung 970pro / PCIe3 führt kein Weg vorbei wenn man eine solide „delltaugliche“ m2 sucht

Schreibe einen eigenen Kommentar